Q&Aの中からキーワードで検索する

- 以下のキーワードでよく検索されています。

現在妊娠中ですが、労基法には、産前産後休業のほか、時間外労働や休日労働の制限などの保護規定があると聞きました。具体的に教えてください。

労基法では、次のとおり、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)に関する保護規定があります。

なお、これらは、パート、アルバイト等を含め、すべての妊産婦について適用されます。

詳しく解説

- 1産前・産後休業(労基法第65条)

-

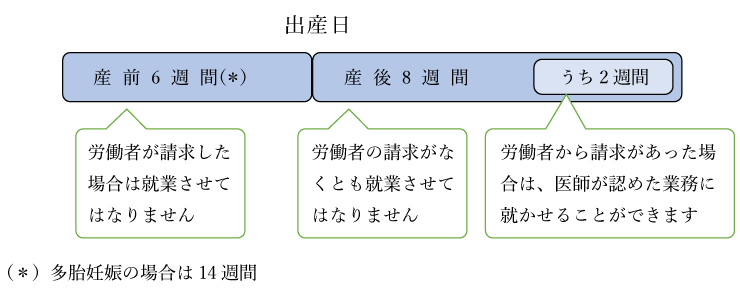

使用者は、産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間女性を就業させることはできません。

産前休業は、当該女性が請求した場合に就業させてはならない期間です。

産後休業は、当該女性が請求しなくとも就業させてはならない期間です。ただし、6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。

産前・産後休業の間の賃金は、労基法上は有給にすることが義務付けられていませんので、就業規則などで定めるところによることとなります。

産前・産後休業期間とその後30日間は、解雇が制限されています(労基法第19条)。

なお、妊娠・出産、産前・産後休業を理由として解雇、減給などの不利益な取扱いをすることは禁止されおり、また、これらに関する上司、同僚等からのハラスメント防止措置を講じることが事業主に義務付けられています(男女雇用機会均等法)。

- 2時間外・休日労働・深夜業等の制限(労基法第66条)

-

使用者は、妊産婦が請求した場合は、

- ① 時間外労働、休日労働を行わせてはなりません。

- ② 1か月単位及び1年単位の変形労働時間制により労働させる場合であっても法定労働時間を超えて労働させることはできません。

- ③ 深夜業(午後10時から午前5時までの間)に就かせてはなりません。

- 3妊娠中の女性の軽易業務転換(労基法第65条)

-

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

- 4危険有害業務の就業制限(労基法第64条の3)

-

使用者は、妊産婦を一定の危険有害な業務に就かせることはできません。

具体的には、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務、身体に著しい振動を与える機械器具を使用する業務などで、女性労働基準規則第2条に定められています。

- 5育児時間(労基法第67条)

-

使用者は、生後1年に満たない子を育てる女性が請求した場合は、1日2回30分以上の育児時間を与えなければなりません。

育児時間は、勤務の途中に限らず、勤務時間の始めや終わりに請求することもできます。

育児時間の賃金は、労基法上は有給にすることが義務付けられていませんので、就業規則などで定めるところによることとなります。

以上のほか、育児・介護休業法では、育児を行う労働者について、次のような仕事と育児の両立を支援する措置が定められています。- ① 育児休業・出生時育児休業

- ② 子の看護休暇

- ③ 所定外労働の制限

- ④ 法定外の時間外労働の制限

- ⑤ 深夜業の制限

- ⑥ 所定労働時間の短縮等

詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載されている次のリーフレットをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001194426.pdf

- 凡例

-

法令の略記

・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法

・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -

条文等の表記

・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号

例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -

通達の表記

・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達

・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達