Q&Aの中からキーワードで検索する

- 以下のキーワードでよく検索されています。

私は派遣労働で働いています。現在の派遣先では、正社員と同じような仕事をしていて、正社員に劣らない成果を上げることができていると思っています。しかし、正社員との給料の差が大きくて、不平等な感じがして、最近では不満が募ってきています。派遣労働者の賃金について、何か法律の規制は無いのでしょうか?

派遣労働者の就業場所は派遣先であるので、派遣先の労働者との待遇の均等・均衡は重要です。ただ、この場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることが想定されます。また、派遣先の賃金水準と派遣労働者が担う職務の難易度に整合性がとれているとは言えない場合もあります。こうした点を踏まえ、派遣元事業主は、①派遣先労働者との均等・均衡方式を原則としつつ、一定の条件を満たす場合には②労使協定方式によって、派遣労働者の待遇を確保することが求められています。

詳しく解説

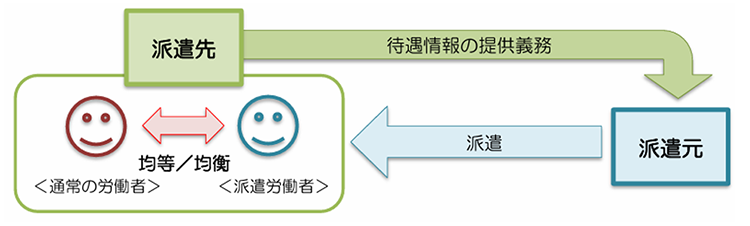

- 1派遣先労働者との均等・均衡方式(労働者派遣法第30条の3)

-

派遣先労働者との均等・均衡方式は、派遣労働者の待遇と派遣先の通常の労働者との待遇を比較して、派遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差が生じないように、派遣元事業主において派遣労働者の待遇を決定するものです。

この場合、まず、派遣先事業主は、派遣契約を締結する際には、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金などの情報を派遣元事業主に提供しなければなりません。派遣元事業主は、派遣先の比較対象労働者の賃金等の情報の提供を受けて、派遣労働者と均等・均衡が確保された待遇になるように賃金等の待遇を決定しなければなりません。

なお、比較対象労働者とは、派遣先に雇用される通常の労働者等であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる者をいいます。

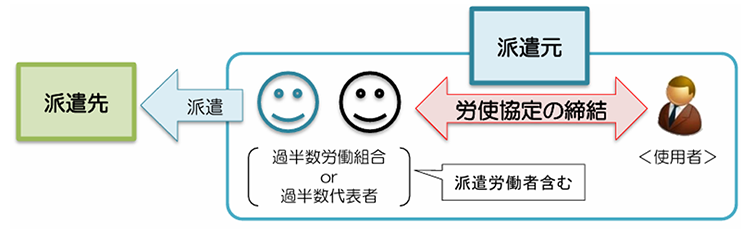

- 2労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)

-

労使協定方式は、派遣元事業主が、その労働者の過半数で組織する労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数代表者との間で締結した労使協定において、派遣労働者の賃金をその地域の同種の業務に従事する通常の労働者の平均的な賃金以上とすること等を定めた場合は、派遣労働者の待遇をその労使協定の定めによることとするものです。

- ①労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

- ②賃金の決定方式(次の2つに該当するものに限る)

- 派遣先の事業所その他派遣就労の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額となるものであること

- 派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験等が向上した場合は、賃金を改善されるものであること

- ③派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験等を公正に評価し賃金を決定すること

- ④賃金を除く待遇の決定方法(派遣元事業主に雇用される通常の労働者の待遇との間で不合理な相違が生じることとならないものに限る)

- ⑤段階的・計画的な教育訓練を実施すること

- ⑥その他の事項

- 凡例

-

法令の略記

・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法

・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -

条文等の表記

・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号

例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -

通達の表記

・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達

・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達