Q&Aの中からキーワードで検索する

- 以下のキーワードでよく検索されています。

この間、随分、早出や残業のほか休日にも出勤しましたが、給与票にはその時間数が書いてないばかりか、割増賃金額が少ない感じがして仕方ありません。どうすれば検算できるのでしょうか?簡便な方法と詳しい方法を教えてください。

時間外(早出や残業)、深夜(原則として午後10時から午前5時の間)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。

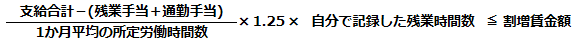

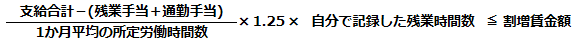

この割増賃金が適法な方法で計算して支払われているかおおまかに確認する簡便な方法としては、以下の方法があります。なお、自分の残業時間数は、手帳などにきちんとつける癖を付けておくことが必要です。

この関係が成立すれば、概ね問題はないものと思われます。

ただし、正確なところは、以下の詳しい計算方法によります。

この割増賃金が適法な方法で計算して支払われているかおおまかに確認する簡便な方法としては、以下の方法があります。なお、自分の残業時間数は、手帳などにきちんとつける癖を付けておくことが必要です。

ただし、正確なところは、以下の詳しい計算方法によります。

詳しく解説

- 1割増賃金

-

-

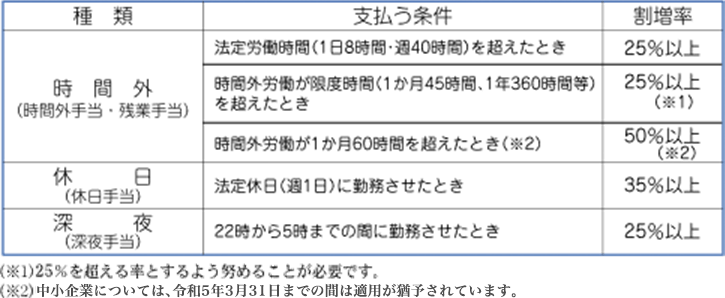

割増賃金の種類と割増率(労基法37条)

-

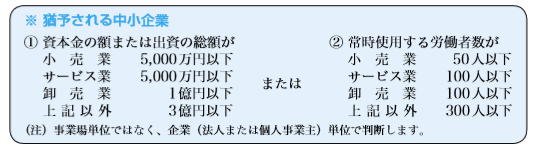

1か月に60時間を超える時間外労働の割増率(5割以上)が猶予される中小企業

-

割増賃金の種類と割増率(労基法37条)

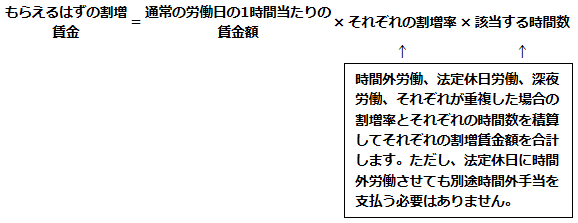

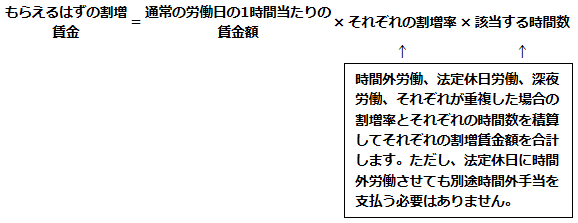

- 2計算方法

-

-

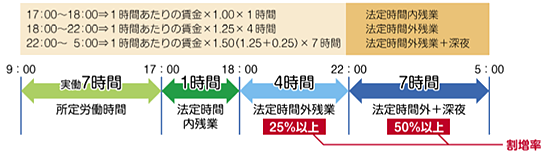

割時間外労働の割増率の計算方法

所定労働時間が9:00から17:00までの場合(休憩1時間)

- 深夜に労働させた場合は、時間内・時間外を問わず、別途深夜手当を支払う必要があります。

-

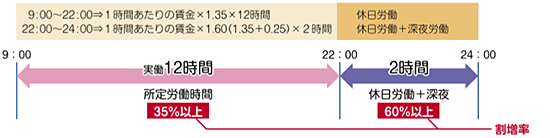

法定休日労働の割増率

9:00から24:00まで労働させた場合(休憩1時間)

- 法定休日に時間外労働させても別途時間外手当を支払う必要はありません。

- 法定休日に深夜労働をさせた場合は、別途深夜手当を支払う必要があります。

-

割時間外労働の割増率の計算方法

- 3割増賃金の算定基礎計算

-

-

割増賃金の計算の基礎となる賃金

割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として通常の労働時間または労働日の賃金のことであり、すなわち所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。

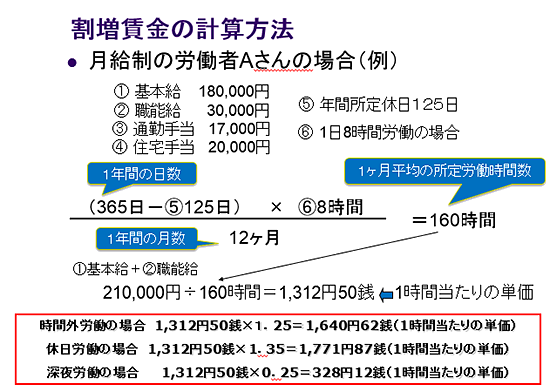

割増賃金の計算に使われる賃金は、原則として時間を単位とし、月給制や日給制でも1時間あたりの金額に換算して計算します。【1時間当たりの賃金額の計算方法】

- 時間給→その金額

- 日給→1週間における1日平均所定労働時間数で除した金額

- 週給→4週間における1週平均所定労働時間数で除した金額

- 月給→1年間における1か月平均所定労働時間数で除した金額

- 出来高給→出来高給を算定期間中の総労働時間で除した金額

- 年俸制その他→上記に準じて算定した金額

- 時間給→その金額

-

算定基礎から除外される賃金(労基法37条、施行規則21条)

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われた賃金

⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

- これらは名称ではなく実質によって判断します。家族手当でも家族数に関係なく一律に支払われるものや通勤手当でも距離に関係なく支払われるものは計算の基礎に入ります。(昭22・11・5基発231号、昭23・2・20其発297号)

-

割増賃金の計算の基礎となる賃金

- 4月給制の場合の1時間当たりの賃金の計算

-

-

月給の場合の計算

月給制の場合も1時間当たりの賃金に換算してから計算します。月給(各種手当を含んだ合計)÷1年間における1か月平均所定労働時間数=A円-

A=1時間当たりの賃金額

*この金額にそれぞれの割増率を掛け合わせて1時間当たりの残業代を計算

-

A=1時間当たりの賃金額

-

具体例

-

月給の場合の計算

- 5端数処理の方法について

-

端数が生じた場合 処理の仕方 1箇月間の時間外等の労働時間数の合計に1時間未満の端数がある場合 30分未満を切り捨て,30分以上を1時間と切り上げて処理する* 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合 50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げる 1箇月間の時間外等の手当の合計に1円未満の端数が生じた場合 (昭62・3・14基発150号)- 本来は1分単位が原則であるが、上記の端数処理も認められます。

なお、1日単位でこの端数処理をすることはできません。

- 本来は1分単位が原則であるが、上記の端数処理も認められます。

- 凡例

-

法令の略記

・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法

・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -

条文等の表記

・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号

例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -

通達の表記

・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達

・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達