退職、解雇、雇止めなど

働く方へ

- 目次

- 概要

- 雇用期間が満了するときに気をつけること

- 任意退職の場合に気をつけること

- 解雇される場合に気をつけること

- 雇止めされる場合に気をつけること

- 定年到達の場合に気をつけること

- 休職期間が満了するときに気をつけること

- 問題解決のための公的な相談機関

概要

そのトラブルの内容は、労働契約の終了パターンごとに特徴があります。そのため、働く方は、このようなトラブルに合わないよう、または残念ながらトラブルに巻き込まれたときのために、あらかじめ必要な知識を身につけて、適切な対応をできるようにしておくことが重要です。

以下では労働契約の終了パターンごとに想定される主なトラブルとそれに対応するための必要な知識をまとめていますので、参考にしてください。

- 労働契約の終了パターン

-

労働契約の終了のパターンを大別すると次のとおりです。

- ①労働者または使用者のいずれか一方からの申し込みに相手方が応じることによる労働契約の終了

⇒「1合意退職(合意解約)」 - ②労働者または使用者のいずれか一方からの労働契約の解約の申し入れによる終了

⇒労働者からの場合は「2任意退職」とか「辞職」とか言われます。使用者からの場合には「3解雇」になります。 - ③あらかじめ労働契約、就業規則などで定められている労働契約の終了事由の発生による終了

⇒労働契約期間の満了(このうち労働者が更新を望み、それに使用者が応じない場合を「4雇止め 」といいます。)、

5定年到達、6休職期間の満了など - ④労働者または使用者の消滅による終了

⇒労働者の死亡、会社の廃業・破産等

- ①労働者または使用者のいずれか一方からの申し込みに相手方が応じることによる労働契約の終了

合意退職(合意解約)の場合に気をつけること

- ・退職願を出したが、いつ退職できるのか分からない状態になっていませんか?

- ・退職するよう何回も強く勧奨されたので、仕方なく退職願を出そうと考えていませんか?

- ・退職願を出したが、それを撤回できませんか?

- 《押さえておきたい基本》

- 合意退職の場合は使用者と労働者が合意した上で退職するのですから一般的にはトラブルは少ないものと考えられます。しかしながら、現実的には「合意退職」なのか「任意退職」なのか「解雇」なのかが不明瞭な事案もあり、退職金や雇用保険の受給などをめぐってトラブルが発生する場合も考えられます。そのような場合には、事案の経緯、当事者の言動などから「合意退職」でなく、「任意退職」や「解雇」に該当することになることもあるので注意が必要です。

1 退職の申出の効力について

労働者が会社に対し退職したい旨の申し込みを行い、会社がこれを承諾すれば合意退職が成立します。一般的な手続としては、労働者からの退職の申し込みは「退職願」の提出という形式で行われることが多いと思われます。しかし、注意しなければならないのは、合意退職は会社の承諾を得なければ労働契約を終了させることができないので、会社が退職を承認しない間はその効果が発生しないという点です。ただし、裁判例などをみると、退職時期などが実際に争いになれば、単純に文書の表題だけではなく、その文書の記載内容や当事者の言動等により退職時期の判断がされています。とはいっても、確実に一定の期日をもって退職をしたいという場合には、必要な一定の期間(下記②の1参照)を見込んだうえで、合意退職の申し込みと解釈されないような表現で、退職の意思を明確に記載した「退職届」を提出して任意退職の申し入れを行うことが無難でしょう。

2 退職勧奨された場合について

なお、退職勧奨の手段・方法は社会通念上相当と認められる範囲に限られ、この域を超えた

3 退職願の撤回について

合意退職の申し込みの場合には、使用者が承諾するまでの間は、その申し込みを撤回することができます。したがって、合意退職の申し込みのために退職願を提出した場合には会社の承諾があるまではそれを撤回することが可能と考えます。一方、任意退職の申し入れと認められる意思表示がされた場合には、労働者の意思表示が会社に到達し、会社が承諾すればその時点で効果が発生しますが、承諾しなければ2週間後に効力が発生します。会社が退職を承諾すれば、労働者が一方的に撤回することはできなくなります。

したがって、合意退職の申し込みを会社が承認した後や任意退職の申し入れをした後に、どうしても退職の意思表示を撤回したい場合には、会社の同意を得ることが必要となります。いずれにしても、退職の意思表示は容易には撤回が認められないので慎重に検討したうえで行うことが大切でしょう。(大隅鉄工所事件 最高裁三小判 S62.9.18)

任意退職の場合に気をつけること

- ・退職日まで一定の期間をおいて事前に退職の申し入れをしていますか?

- ・辞めたいと申し入れているのに辞めさせてもらえないということはありませんか?

- 《押さえておきたい基本》

- 憲法においては、奴隷的拘束の禁止(第18条)や、職業選択の自由(第22条第1項)が謳われていて、労働者には原則として退職の自由があります。したがって、使用者は労働者の任意退職を強行的に止めることはできません。しかしながら、現実的にはいろいろトラブルが生じやすいので、以下のような点を押さえておくことが重要です。

1 退職申出の時期について

労働者が会社を任意退職する場合には、会社としては、その担当している仕事の引継やその後の人員体制の検討などいろいろな対応が必要になることが一般的ですので、予告期間も置かずに、退職を申し入れて即時に退職してしまうなどすると、会社としては円滑な業務の運営に支障が出かねません。そのため、任意退職しようとする場合には、特別の事情がない限り、一定の予告期間を見込んだ退職手続をとることが求められます。

この予告期間について法律では、期間の定めのない労働契約で働いている労働者が退職しようとする場合には、原則として2週間前までに申し入れることと定められています(民法627①)。また、一般的に就業規則等に退職の手続が定められていますので、就業規則等で退職手続がどうなっているかも確認したうえで、ルールを守った適切な退職手続をとることがトラブル防止のためには重要です。

ただし、働き始めた時や初めての給料を受け取った時に、実際の労働条件が当初約束した労働条件と違っているような場合には、労働条件が約束どおりになっていないことを理由に、即時に退職することができます(労働基準法15)。

2 辞めたいのに辞めさせてもらえない場合について

人手不足の世の中になってくると、労働者を確保するのが難しいため、退職したいと申し出ても、使用者がなんやかんやと退職を認めない理由を述べたり、退職を認める場合の条件を出したりして、すぐに辞めさせてもらえないなどのトラブルが多くなってきます。

しかし、あらかじめ契約期間が定められていない労働契約(無期労働契約)の場合は、いくら使用者が退職を認めないと言っても、法律では、労働者が退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、原則としてその後2週間経過した時点で労働契約は終了することとなります(民法627①)。そのため、会社の就業規則などで、この期間を大幅に伸ばすよう規定や上記の期間を超える場合にも会社の許可を条件とするような規定が設けられていたとしても、そのような規定は無効とされることとなります。(高野メリヤス事件 東京地判 S51.10.29)

一方、あらかじめ契約期間が定められている労働契約(有期労働契約)の場合には、契約期間満了前に退職しようとする場合には、やむを得ない事由がなければなりません(民法628)。やむを得ない事由もなく任意退職したことによって、会社に不測の損害を与えたような場合には損害賠償責任が発生するなどのリスクがありますので、注意が必要です。

ただし、民法628は労働契約の期間が1年を超えるもの(高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者との間に締結される1年を超える労働契約は除きます。)については適用されず、1年を経過した日からはいつでも退職できることとされています(労働基準法137)。

解雇される場合に気をつけること

- ・法律上の正当な権利を主張したことによって解雇されていませんか?

- ・解雇と言われたが、その理由に納得できないのではないですか?

- ・予告もなく何の補償もなく解雇されてはいませんか?

- 《押さえておきたい基本》

- 解雇は使用者が自由にできるものではありません。法律でさまざまな解雇の制限事由が定められているほか、解雇する場合の手続も定められていて、これらに規定に違反する解雇はできません。また、解雇権を濫用したものと認められる場合には、その解雇は無効となります。

1 解雇制限について

解雇とは、使用者が一方的に労働契約を解約することをいいます。しかし、使用者は、どのような場合においても、またはどのような理由であっても解雇することができるわけではありません。

法律では、一定の期間中の解雇が制限される場合や、解雇の理由として認められない事由が定められています。このような法律の規定に反する解雇は無効とされ、その場合には、引き続き労働者としての地位にあることが認められ、解雇日以降仕事に就けなかった期間の賃金の支払いを受ける権利を取得することができます。

- 一定の期間中の解雇が制限される場合や、解雇の理由として認められない事由

-

- ①業務上疾病による休業期間中とその後30日間(労働基準法19)

- ②産前・産後休業期間中とその後30日間(労働基準法19)

- ③国籍、信条などを理由とするもの(労働基準法3)

- ④監督機関への申告を理由とするもの(労働基準法104、安衛法97等)

- ⑤性別を理由とするもの(均等法6)

- ⑥結婚、妊娠、出産、産前産後休業を理由とするもの(均等法9)

- ⑦育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務、所定外・時間外労働・深夜業の制限措置について、その申出・適用をしたことを理由とするもの(育介法10、16、16の4、16の7、16の9、18の2、20の2、23の2)

- ⑧パワーハラスメント規制により、労働者が職場におけるパワーハラスメントに関して事業主に相談を行ったこと、または事業主に当該相談への対応に協力する等を理由とするもの(労働施策総合推進法30の2②)

- ⑨上記⑤、⑥、⑦、⑧または職場におけるマタハラ等の防止措置に関する事項に係る紛争(平成29年1月1日施行)について都道府県労働局長に援助または調停を求めたことを理由とするもの(均等法17②、18②、育介法52の4②、52の5②、労働施策総合推進法30の5②、30の6②)

- ⑩労働組合に加入していることまたは加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと、労働委員会に申し立てたことなどを理由とするもの(労組法7)

2 解雇権の濫用について

就業規則の解雇事由に該当するかどうかを確認する手段としては、使用者に退職証明書を請求し、それに解雇理由を記載してもらうこと(労働基準法22)が有効です。これにより解雇理由を確認しておけば、解雇の有効性を争う場合や将来の就職活動などの際に活用できる場合があります。

なお、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結している労働者について、使用者がその契約期間の途中で解雇をしようとする場合には、やむを得ない事由がある場合でなければならないとされており、解雇権濫用の適用が無期雇用の場合より使用者に厳しくなっています(労働契約法17)。

3 解雇手続について

労働者は通常賃金収入に頼って生活をしています。したがって、いきなり解雇され賃金収入が途絶えてしまえば、たちまち生活に困ることになりかねません。したがって、使用者が労働者を解雇しようとするときには、例外的な場合を除いて、少なくとも30日前には解雇することを労働者に予告しなければなりません(この予告がされないときには、労働者は30日分以上(日数不足の予告のときには不足日数分以上)の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を受け取る権利があります。労働基準法20)。

こうした解雇予告手続がない解雇は、労働基準法違反となります。民事的には、使用者が即時解雇に固執する場合には、その解雇は無効となりますが、使用者が即時解雇に固執しない場合には、解雇通知後30日間経過するか、通知後に必要な期間分の解雇予告手当を支払った時点で解雇の効力が生ずるとされています(細谷服装事件 最高裁二小判 S35.3.11)。

ただし、労働者としては、所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定がされずに即時解雇された場合には、解雇の通知後解雇の効力が発生するまでの間の賃金の支払いを請求することもできますし、平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求することもできます。

- 例外的な場合

-

1 以下①または②に該当し、所轄労働基準監督署長の事実認定を受けた場合(労働基準法20)

- ①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき

- ②労働者に責任があり、それを理由として解雇するとき

2 対象労働者が以下のいずれかに該当する場合(労働基準法21)

- ①日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されたときを除く)

- ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間を超えて引き続き使用されたときを除く)

- ③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(②と同様)

- ④試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されたときを除く)

- 平均賃金

-

平均賃金の原則的な計算方法は、事由の発生した日(賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日)以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。ただし、賃金が時間給、日給や出来高給で決められており労働日数が少ない場合には、原則的な計算方法によるとあまりに賃金額が低くなってしまいます。そのため、最低保障額の計算方法が以下の①または②のように決められており、原則的な計算方法と比較し高い方の金額を平均賃金とすることとされています。(労働基準法12)

- ①賃金が、日給、時間給または出来高払制その他の請負制によって定められている場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で割った金額の100分の60

- ②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で割った金額と①の金額の合計額

雇止めされる場合に気をつけること

- ・何年も勤めてきたのに、次回は契約の更新はしないと言われていませんか?

- ・契約期間満了直前になって、契約の更新はしないと言われていませんか?

- 《押さえておきたい基本》

- 有期労働契約においては、原則として、契約期間の満了によって労働契約は終了し、契約を更新するかどうかは当事者の自由です。しかしながら、長年にわたって有期労働契約を更新して働いている場合などにおいて、使用者が有期労働契約の更新を一方的に拒否する場合には、解雇と同様に労働者の生活等に大きな影響を与えかねません。そのため、有期労働契約の濫用的利用を防止する観点などから、以下のような規定が設けられています。

1 雇止めの有効性について

期間を定めて雇われている者の労働契約期間が満了する時に、その雇用契約を更新するか否かは、労働者にとっては大きな問題です。契約を更新することがあるのか否か、また、更新する・しないの「判断基準」は、採用される時にはっきりとさせておくべきものです(労働基準法15)。

しかし、これらをはっきりとさせておかなかったことなどによって、

①更新されると期待していたのに、更新されなかった

②辞めるつもりだったのに、人手が足りないからと迫られてやむなく更新してしまった

などのトラブルが生じることがあります。

契約を更新するかしないかは、労働者と使用者の両当事者間での合意が成立するか否かによります。労働者が次の契約期間もこれまでと同様に働き続けたいと思っていても、使用者がそう思っていない場合には両当事者間の合意が成立しないことから、その契約は更新されないこととなります(これを「雇止め」といいます)。

2 無期労働契約への転換について

- 無期転換ルール

-

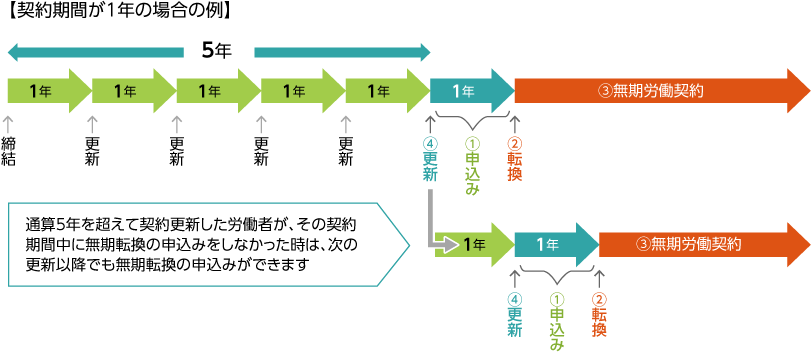

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込み(①)により、無期労働契約(③)に転換(②)します。

- ①申込み…有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。

- ②転換…無期転換の申込み(①)をすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約(③)がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。

- ③無期労働契約…無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、就業規則等に別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。

※①の申込みがなされると③の無期労働契約が成立するので、②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇は権利濫用に該当するものとして無効となります。

(注) 無期転換ルールについては、定年後に継続雇用されている高齢者等に関する特例(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条)及び大学等・研究開発法人等の研究者等について通算契約期間を10年とする特例(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)が設けられています。詳細は、厚労省のHP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html)をご覧ください。

3 雇止めの手続について

有期雇用契約であっても、次の①から③の条件のすべてに当てはまる場合は、解雇と同様、30日以上前に雇止めを予告することが必要とされています。(労働基準法14、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(雇止め基準))

- ①3回以上更新されている場合

- ②契約期間1年以下の契約を更新または反復更新して、最初から通算すると継続して通算1年を超える場合

- ③期間1年を超える雇用契約を締結している場合

- 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

-

- 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号、最終改正:平成24年厚生労働省告示第551号)

-

(雇止めの予告)

第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、V少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

定年到達の場合に気をつけること

- ・定年以降も働き続けることはできますか?

- ・定年後の継続雇用の労働条件が納得できなければ退職しなければならないのですか?

- 《押さえておきたい基本》

- 労働契約期間の定めがない労働者については、原則として何らかの形での65歳までの雇用確保措置を講ずることが会社に義務付けられています。したがって、定年退職後においても65歳までは何らかの形で働く場は用意されることとなります。

1 65歳までの雇用確保措置について

定年制とは、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的に又は解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度であって就業規則又は労働協約に定められたものをいい、単なる慣行として一定年齢における退職者が定着している場合等は含まれません。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」)では、定年を定める場合には、その年齢は60歳以上としなければならないこととされています(高齢法8)。また、65歳未満の定年を定めている会社は、65歳までの安定した雇用を確保するため、①定年を65歳以上とする措置、②定年後も引き続いて勤務できる措置(継続雇用制度)、③定年制の廃止の措置、のいずれかを講ずる必要があります(高齢法9)。

- 継続雇用制度

-

事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければなりません。ただし、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢(参考)の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。

(参考)老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ

- ・平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳

- ・平成31年4月1日から令和4年3月31日まで 63歳

- ・令和4年4月1日から令和7年3月31日まで 64歳

定年制の状況

(資料出所)厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」

2 70歳までの就業機会確保措置について

高齢法の令和2年改正により、事業主に対して65歳以降70歳までの高年齢者の就業機会確保の努力義務が定められました。努力義務ですから、65歳までの義務とは意味合いが異なりますが、新しい雇用以外の措置が設けられたのが特徴的です。

この改正法に基づく65歳から70歳までの就業確保措置としては、次のとおり、60歳から65歳までの雇用確保措置と同様の(1)~(3)の措置に加え、(4)の措置が設けられており、いずれかの措置を講ずることが努力義務とされています。

- 定年引上げ

- 継続雇用制度の導入(定年後再雇用、勤務延長)

- 定年廃止

- 労使で合意した上での雇用以外の措置

ア 継続的に業務委託契約をする制度

イ 社会貢献活動に継続的に従事できる制度

- ①事業主が自ら実施する社会貢献事業

- ②事業主が委託・出資(資金提供)する団体が行う社会貢献事業

上記(4)の措置は、雇用を保障して賃金を支払うという場合だけではなく、雇用以外の業務委託・請負などの形態による就業措置や社会貢献事業に参加して活動していく制度を設ける就業措置を意味します。特に(4)イの措置は、高年齢者にも賃金支払いの対象ではなくとも社会貢献活動に参画してもらい、生きがいを見出してもらおうというものです。

この改正法は令和3年4月1日から施行されています。

3 継続雇用の労働条件について

継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高齢法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、会社と労働者の間で決めることができます。高齢法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けてはいません。したがって、会社が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と会社との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否することになったとしても、高齢法違反となるものではありません。

なお、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについての労働契約法20条(有期契約労働者の不合理な労働条件の禁止)の不合理性の判断に当たっては、定年退職後に有期契約労働者として再雇用された者であることは、老齢厚生年金の支給を受けることが予定されていることなどの事情を踏まえると、「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たると解されますが、賃金項目の趣旨により、考慮すべき事情や考慮の仕方も異なり得ることから、各賃金項目に係る労働条件の相違の不合理性の判断は、その賃金項目の趣旨を個別に考慮して判断すべきものとされています(長澤運輸事件 最高裁二小判 H30.6.1)。

※働き方改革関連法(平成30年7月6日公布)により、労働契約法、パートタイム労働法が改正され、労働契約法20条に規定されていた有期契約労働者の不合理な労働条件の禁止に関する規定は削除されるとともに、同趣旨の規定がパートタイム・有期雇用労働法に設けられ、令和2年4月1日(中小企業については令和3年)4月1日から適用されることとなっています(下記参照)。

・雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)

https://www.mhlw.go.jp/content/000824262.pdf

休職期間が満了するときに気をつけること

- ・会社が私傷病による休職からの復職を認めてもらえず、休職期間が満了してしまったが?

- 《押さえておきたい基本》

- 私傷病による休職制度については法令で義務付けられているわけではありません。したがって、復職の手続や可否などについては、就業規則等を踏まえ対応することが基本です。なお、脳・心臓疾患や精神障害による休職について長時間労働が原因の一つとして疑われるような場合には、業務上災害による休業と認められ、解雇制限が適用されるケースもあり得ます。

ただし、職種や業務内容を特定していない正社員の場合については、休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易等を考慮して、配置替え等により現実に配置可能な業務の有無を検討して配置可能な業務を指示すべきであるとする裁判例(JR東海(退職)事件 大阪地判 H11.10.4)もありますので、主治医等の意見も踏まえ、就業規則等で定められた復職手続にしたがって復職の申請をしたうえで、会社と話し合いをしてみることが大切です。

なお、業務上の傷病によって休職している場合には、原則として休業期間中およびその後30日間は解雇が禁止されることになります(労働基準法19)。

| ある | ない | 無回答 |

|---|---|---|

| 91.9% | 7.9% | 0.2% |

(資料出所)労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」(平成25年6月)

(注)本調査の病気休暇制度の定義は、通常の年次有給休暇以外で、連続して1ヵ月以上、従業員が私傷病時に利用できる休暇・休職・休業する制度(慣行含む。労働災害による休職制度を除く。)とされています。

問題解決のための公的な相談機関

●労働基準法に関する問題については労働基準監督署、均等法・育介法に関する問題については都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、定年や継続雇用等に関する問題についてはハローワーク(公共職業安定所)で、相談可能です。

●上記以外の退職、解雇、雇止めの効力など民事的な問題については、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談可能です。