ストレスチェックって な~に?

働く方へ

- 目次

- 概要

- 制度の目的

- 法令の適用

- 制度の流れ

- ストレスチェックを受けるに当たって確認しておくといい事項

- ストレスチェックの実施

- 結果の通知

- 面接指導の実施

- 面接指導の結果についての医師からの意見聴取

- 集団ごとの集計・分析及び集団分析結果等に基づく職場環境改善の実施

- 不利益取扱いの防止

- 記録の保存

- 罰則の適用

- 相談ダイヤル等

概要

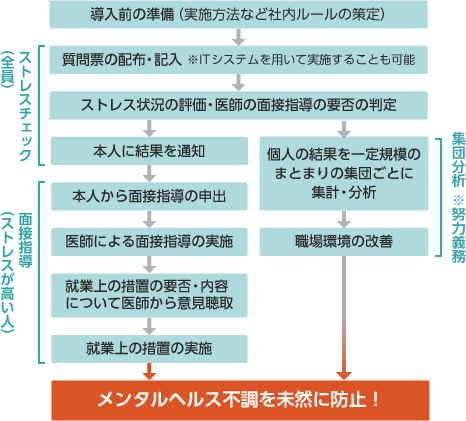

ストレスチェックは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

また、会社は、ストレスチェック結果を、部や課、グループなどの一定規模の集団ごとに集計・分析した結果等を踏まえて、職場環境の改善を行うことが努力義務となっています。

制度の目的

職場における労働者のメンタルヘルスケアは、国の指針(※)において、次の3つに分けられています。

※ 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日付け健康保持増進のための指針公示第3号 及び平成30年8月22日一部改正)

一次予防:メンタルヘルス不調となることを未然に防止すること

二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切に対応を行うこと

三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援すること

ストレスチェック制度は、これらの取組のうち、特に一次予防を強化するものです。メンタルヘルス不調の発見を目指すものではありません。 メンタルへルスケアの取組みは、次の4つのケアが基本となります。

① セルフケア

② ラインによるケア

③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

④ 事業場外資源によるケア

ストレスチェック制度では、労働者自身がストレスチェックの結果を見て自分のストレスの状態に気づき、これに対処する①セルフケアに取り組むことがまず大切になります。

また、会社側は、ストレスチェックの集団分析の結果等を踏まえ、②ラインによるケアを含む職場環境改善に取り組むことが重要です。さらに、必要に応じて、医師による面接指導のほかに、③事業場内産業保健スタッフ等によるケア、④事業場外資源によるケアも活用することが効果的です。

また、職場において4つのケアを進めていくためには、教育研修・情報提供が重要です。

こうした取組を通じて、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目指します。

法令の適用

50人以上かどうかの判断も衛生管理体制等の適用と同じで、週1回勤務の労働者も含めた常態として使用する労働者をカウントします。

派遣労働者については、派遣元事業者に実施義務があります。

制度の流れ

ストレスチェックを受けるに当たって確認しておくといい事項

※ 衛生委員会等で調査審議すべき事項

①ストレスチェック制度の目的の周知方法

②ストレスチェック制度の実施体制

③ストレスチェック制度の実施方法

④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法

⑤ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い

⑥ストレスチェック結果の記録の保存方法

⑦ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法

⑧ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法

⑨ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法

⑩労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること

⑪労働者に対する不利益な取扱いの防止

なお、ストレスチェックを実施するに当たって、以下の役割の者を選任することになっています。

①制度全体の担当者

事業場でストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者

②ストレスチェックの実施者

ストレスチェックを実施する者

③ストレスチェックの実施事務従事者

実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務等に携わる者

④面接指導を担当する医師

ストレスチェックの実施

1.受検と勧奨

健康診断とは違い、ストレスチェックには労働者に受検の義務は ありません。受検の有無の情報は、事業者に開示することが認められていますので、未受検の場合は受検を勧奨されることがありますが、ストレスチェックを受検しないことを持って事業者が不利益な取扱いを行うことは禁止されています。

2.実施方法

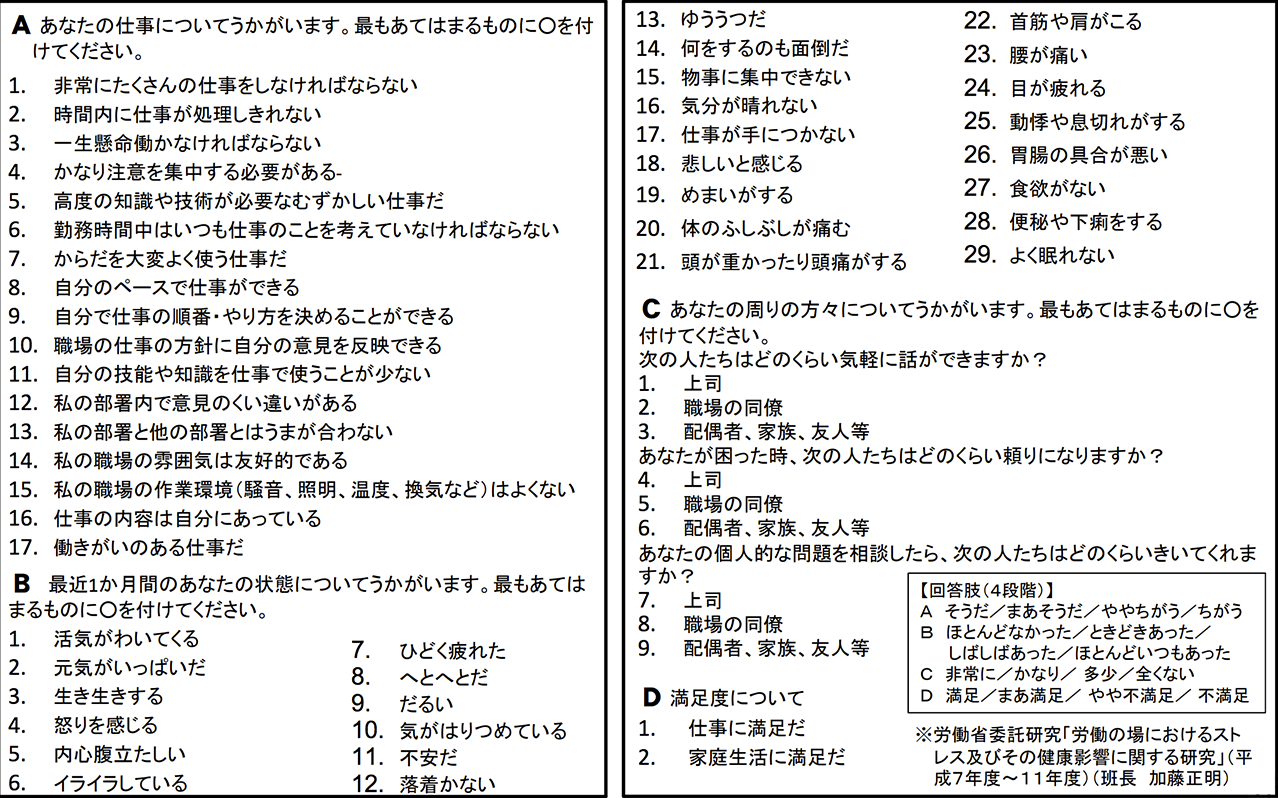

ストレスチェックの調査票は、次の3つの項目が含まれているものを、実施者の意見や衛生委員会の調査審議を踏まえて選択すればよいことになっています。

- ① 仕事のストレス要因

- ② 心身のストレス反応

- ③ 周囲のサポート

「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが望ましいとされています。

「職業性ストレス簡易調査票」の項目(57項目)

実施には、次のような方法が考えられます。

- ① 紙面の調査票を使い、集計する方法

- ② イントラネットで行う方法 など

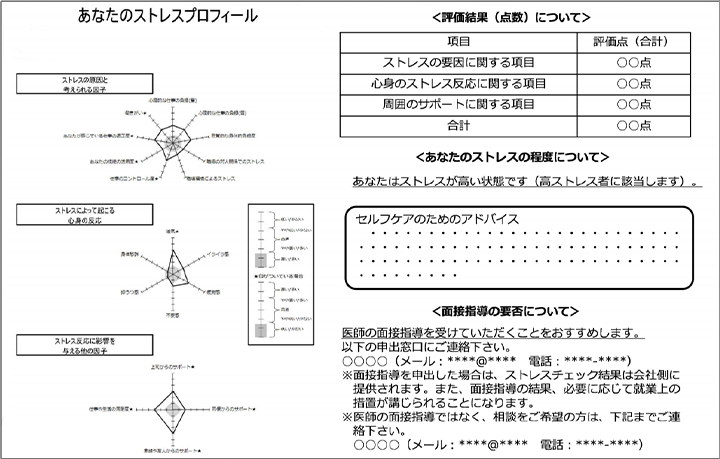

結果の通知

ストレスチェックの結果は、労働者一人一人に通知されます。

本人の個別の同意がなければ、結果を事業者に通知することは禁止されています。ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しない場合に事業者が不利益な取扱いをすることは禁止されています。

ストレスチェック結果を踏まえて、セルフケアに取り組みましょう。「こころの耳」では、セルフケアのヒントや相談窓口などを提供していますので、ぜひご活用ください。

ストレスチェックの結果、高ストレスであり、医師による面接指導を受ける必要があると実施者が認めた場合は、面接指導の申出について案内があります。

面接指導を申し出た場合にはストレスチェック結果を事業者に提供することに同意したとみなされますが、面接指導の結果、必要な場合は就業上の措置(時間外労働の制限、配置転換など)につながる可能性があります。また、面接指導を申し出たことに対して事業者が不利益な取扱いをすることは法律上禁止されています。

本人に通知するストレスチェック結果のイメージ

面接指導の実施

面接指導を実施する医師は、事業場の産業医か事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されていますが、外部の医師に委託する場合もあります。

事業者は、面接指導を実施する医師に、あらかじめ、当該労働者について、次の情報を提供します。

- ・勤務状況(労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様及び作用負荷の状況など)

- ・職場環境 など

面接指導は対面で実施するのが原則ですが、厚生労働省が示す留意点が守られる場合は、情報通信機器(ICT)を用いて面接指導を実施することもできます。

面接指導の結果についての医師からの意見聴取

事業者は、面接指導を行った医師から、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴きます。

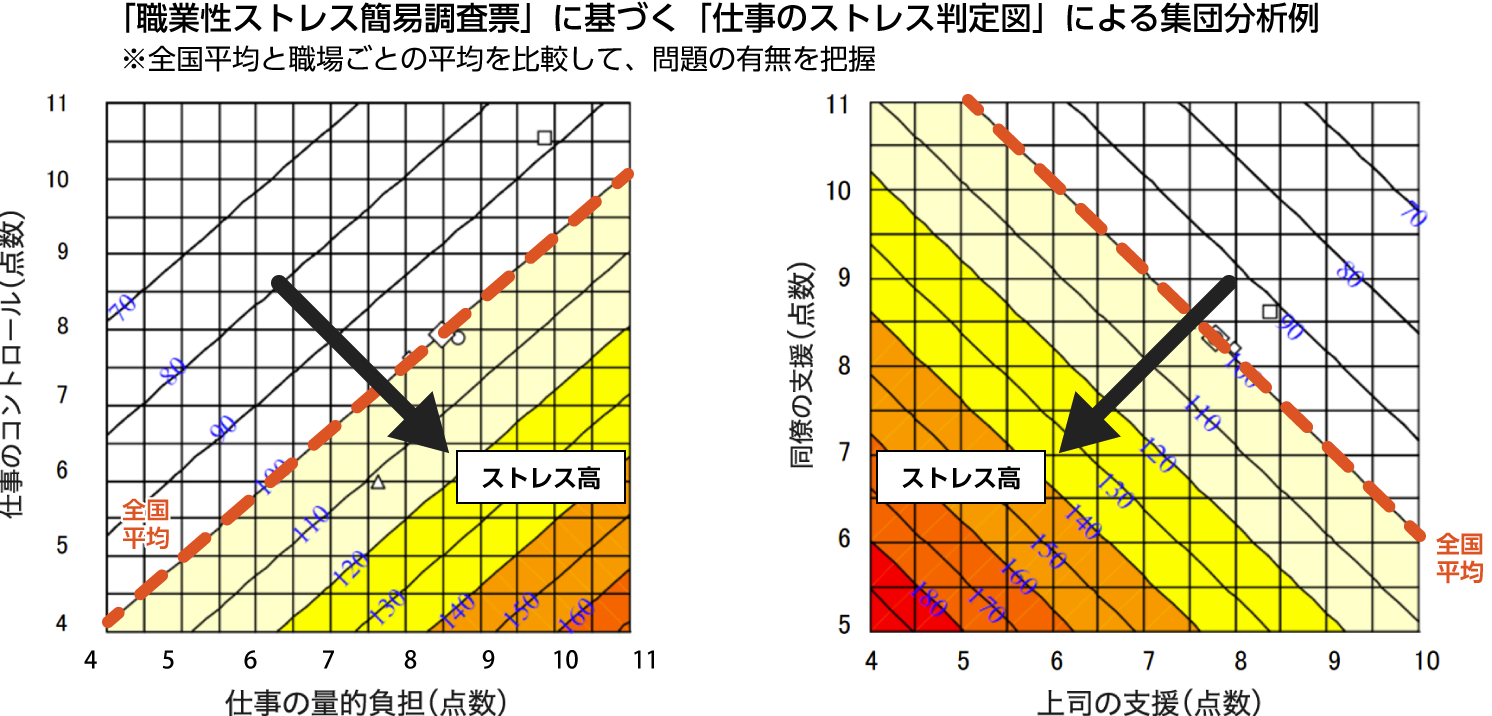

集団ごとの集計・分析及び集団分析結果等に基づく職場環境改善の実施

集団ごとの集計・分析及び集団分析結果等に基づく職場環境改善の実施は、事業者の努力義務となっています。

集団分析結果と、当該部署の業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価し、職場環境改善につなげることによって、職場のストレスが低減され、生産性の向上につながる可能性があります。

10人未満の集団で分析する場合は、すべての合計点について集団の平均値だけを求めるなど、個人特定につながらない方法をとる必要があります。

集団ごとの集計・分析結果のイメージ

不利益取扱いの防止

次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことは禁止されています。

- ・ストレスチェックを受けないこと

- ・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと

- ・面接指導の申出を行ったこと

- ・面接指導の申出を行わないこと

事業者は、ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱いについても、行ってはいけません。

また、面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことは、禁止されています。

記録の保存

事業者は、次の記録を5年間保存しなければなりません。

- ① ストレスチェックの結果

- ② 面接指導の結果

①ストレスチェックの結果については、事業者への提供に労働者の同意がある場合には、事業者が、同意がない場合には、実施者もしくは実施事務従事者が保存することになります。

罰則の適用

ストレスチェックの実施者・実施事務従事者、面接指導の実施の事務に従事した者は、ストレスチェックや面接指導の実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないという罰則規定が設けられています。

- ストレスチェックに関する秘密の保持に関する罰則規定

- 労働安全衛生法第119条第1号(同法第104条関係)

相談ダイヤル等

ストレスチェック後のセルフケアなどに関するご相談については、電話相談窓口が設けられています。

- 労働者等からの心の健康問題に関する電話相談窓口

- こころの耳電話相談(旧こころほっとライン)

- 0120-565-455 (フリーダイヤル)

- [開設時間]

- 月・火17時~22時 / 土・日10時~16時(祝日、年末年始は除く)