アルバイト先でのトラブル

働く方へ

- 目次

- 概要

- 採用される時に気をつけること

- 働いているときに気をつけること

- 雇用期間が満了するときに気をつけること

- 辞めるときに気をつけること

- 辞めるよう迫られた(退職勧奨された)ときに気をつけること

- 辞めさせられる(解雇される)ときに気をつけること

- 仕事中や通勤途上で事故に遭った際に気をつけること

- シフト制で働く際に気を付けること

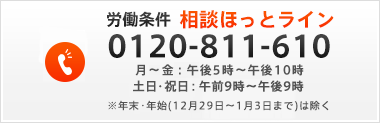

- トラブルに関する相談先

概要

アルバイトを始めてみると、約束していない業務に就かされる、責任の重い仕事を任される、約束した以上にシフトを組まれる、長時間働かされる、重いノルマを課される、商品を買うよう迫られる、辞めさせてもらえないなど、様々なトラブルに遭遇することがあります。

こうしたトラブルが起きる原因の一つには、働く時のルールについて「働く人」(以下「労働者」)と「雇う人」(以下「使用者」、または「会社」または「事業主」)双方の理解不足によることがあります。

会社が働く時のルールを守っていれば、こうしたトラブルはもともと起きないでしょうし、まだ芽のうちに摘み取ってしまうことができます。

労働者も、会社が適切な労務管理をしているか見極めるため、働く時のルールを理解しておくことが大切です。

採用される時に気をつけること

1. 働く条件(労働条件)は、書面でもらう

- ・働く条件は書面でもらいましたか?

- ・疑問点などを尋ねると、丁寧に答えてくれましたか?

労働条件はきちんと説明してもらうこと、書面でもらうこと(労働者本人が望めばファックスや電子メール等を送付してもらうことでも差し支えありません。)、疑問点はよく確かめておくことが必須です。

また、当初、残業や休日出勤もできますと約束すると、実際に働き始めた時にこれらを拒否できない場合もあります。雇い入れられる際には、残業や休日出勤を「できるかできないか、できるとすればどのくらいまでならできるか」を十分考えて、働く時間や日数を決めることが大切です。

- 明示しなければならない労働条件

-

1)《パートタイマーや契約社員など雇用形態を問わず雇われるとき》

① 雇用期間の有無(有る場合は、期間を更新することの有無も)☆

② 更新することが有る場合は、更新か否かを判断する基準☆

③ 仕事をする場所、仕事の内容☆

④ 始業・終業時刻、休憩時間、休日☆

⑤ 残業や休日出勤の有無☆

⑥ 年次有給休暇の日数や取得手続☆

⑦ 賃金額や締切日、支払日、支払方法等☆

⑧ 昇給の有無

⑨ 退職に関する事項(解雇の事由含む)☆

⑩ 賞与、退職金の有無と有る場合の計算方法等

⑪ その他表彰制裁に関する事項、安全衛生に関する事項など

(以上労基法15、労規則5。①から⑨は必ず、それ以外は該当する場合に明示。

☆印は書面にして交付すること(労働者が望めばファックスや電子メール等の送付も可能。以下同じ。)が義務付けられている労働条件)※ 令和6年4月1日から、次の労働条件明示事項が追加されました。(改正労基則5条)

《全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時》

①仕事をする場所、仕事の内容の変更の範囲

《有期労働契約の締結時と更新時》

②更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

(併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。)

《無期転換ルール( 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する制度。労働契約法15)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時》

③無期転換申込機会

④無期転換後の労働条件

(併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。)2)《パートタイム労働者や有期雇用労働者として採用されるとき》

事業主に対し、以下の事項についても書面にして交付することが義務付けられています。

① 昇給の有無

② 退職手当の有無

③ 賞与の有無

④ 雇用管理の改善に関する相談窓口

(以上、パートタイム・有期雇用労働法6、パートタイム・有期雇用労働法施行規則2。)

3)《派遣労働者として採用されるとき》

事業主に対し、以下の事項についても書面にして交付することが義務付けられています(改正労働者派遣法31の2②)。

① 昇給の有無

② 退職手当の有無

③ 賞与の有無

④ 協定対象労働者(派遣元事業主と過半数労働組合(当該組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)との間の労使協定により賃金額等の待遇が決定される派遣労働者)であるか否か(協定対象労働者である場合には協定の有効期間の終期)

⑤ 派遣労働者からの苦情処理に関する事項

(そのほか、均等・均衡待遇、不利益取扱いの禁止、職務内容等を勘案した賃金の決定について講ずる措置の内容を書面の活用等により説明することが義務付けられています。)

働いているときに気をつけること

1. 会社が当初の約束を守ってくれない

- ・採用面接の時と労働条件が違うことはありませんでしたか?

- ・約束が守られないにもかかわらず、辞めさせてもらえないようなことはありませんか?

なお、約束どおりになっていないことを理由に、約束どおりにしてくれるよう求めることなく退職することもできます(労基法15)。

2. 連日連夜、遅くまで働かされる

- ・労働時間がきちんと把握されていますか?

- ・毎日残業、休日のたびに休日出勤させられていませんか?

※

日立製作所武蔵工場事件 最高裁一小 H03.11.28

では、労働者の個人的な事情―例えば、本人や家族の健康や介護といった問題など―をまったく考慮することなく残業する義務が生じるのかといえば、

- 労働時間が適正に把握されていない

- 長時間労働が常態化している

- 休日出勤が多い

- 36協定の範囲を超えた残業や休日出勤がある

3. 働いた時間分の賃金が支払われない

- ・約束の時間数や日数を超えて働いた分の賃金が支払われていますか?

- ・残業したのに割増になってなかった、思ったより少なかったことはありませんか?

- ・「君は店長だから」と残業代がもらえなかったことはありませんか?

例外として、次のような場合には、働いた時間数や日数などに対応してではなく、他の要素が加えられて賃金、残業代が支払われることとなります。

- ①みなし労働時間制による場合

実際に働いた労働時間ではなく、働いたとみなされる一定の労働時間に対応した賃金が支払われる制度です。ただし、対象者は、外回りの営業部員や一定の専門業務従事者など極めて限定されています。 - ②いわゆる「固定残業代制」が採用されている場合

あらかじめ決めておいた残業時間数分を支払うとしているもの。実際に決められた時間を超えて残業しても残業代が支払われない場合があり、恒常的な長時間労働となりがちですので注意が必要です。決められた時間を超えた場合には超えた時間に応じた残業代を支払ってもらう権利があります。 - ③労基法上の管理監督者に当たる場合

会社の方針として、アルバイトであっても店長に登用する会社もあります。そして、「店長は管理職だから、残業や休日出勤の規制もなく、残業代もない」として、長時間労働を強いられる場合があります。しかし、会社で管理職とされても、労基法上の「管理監督者」に該当するとは限りません。

(1) 「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間・休憩・休日の規制が適用されないとされています(労基法41)。したがって、当該者には、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働に対する割増賃金を支払う法律上の義務はありません(なお、深夜業については適用除外されていないため、深夜割増は必要となります)。また当該者は、役職名に関わらず、労務管理等について経営者と一体的な立場にあり、労働時間等規制の枠を超えて活動することが要請される重要な職務と責任を有し、その地位に相応しく優遇されているものに限られるとされています。

このように、「管理監督者」は、一般に会社で言われる、「管理職」とは異なるものですので、店長だからといって残業代もなく長時間働く場合には注意が必要です。

(2) 多店舗を展開する小売業、飲食店等の店舗における店長等の管理監督者性は、就業の意実態に即して厳格に判断される旨が通達されています。詳しくは最寄りの労働基準監督署でお確かめください。 - 通達はこちら→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf

パンフレットはこちら→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

- みなし労働時間制

-

実際に働いた時間数にかかわらず、所定労働時間あるいは労使で協定した時間を働いたとみなされ、その時間に対応した賃金が支払われる制度。次の3種類があります。

①事業場外労働制(労基法38の2)

外勤営業など会社の外で業務に従事する場合が対象となります。会社の目の行き届かないところでの仕事となることから、その労働時間が算定し難い(労働時間の把握ができない)ときに、その日は、「所定労働時間」あるいは労使が協定した「当該業務を処理するのに通常必要とされる時間」を働いたとみなす制度(労使協定は、法定労働時間を超える時間を協定する場合には、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります)。

携帯電話等で作業を随時、指示されている場合や、訪問先・帰社時刻等当日の業務を具体的に指示されてから外出し、業務を処理した後に事業場に戻る場合などはこの制度の対象とはなりません。こうした場合には、通常の方法で計算した労働時間分の賃金を支払ってもらうこととなります。②専門業務型裁量労働制(労基法38の3)

業務の遂行手段や時間配分を会社が具体的に指示するより、労働者の裁量に大幅に委ねた方が円滑かつ効率的に仕事を進めることが期待できる業務(新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計の業務、弁理士の業務など20業務。)に従事する者に適用される制度。実際に働いた労働時間数ではなく、労使で協定した時間数を労働したものとみなします(労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります)。なお、対象にならない業務に就いているときは、通常と同様、労働時間に応じて賃金が計算されることになります。③企画業務型裁量労働制(労基法38の4)

労使委員会(労働条件に関する事項を調査審議し事業主に意見を述べることを目的に設置されるもの)で、制度の対象業務(事業の運営に関する事項を企画・立案・調査・分析する業務の全部または一部)、同対象者(左の業務に従事する者の全部または一部)、働いたとみなす労働時間数などを決議した場合に、その労働時間数を働いたとみなす制度(労使委員会の決議は所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります)。なお、対象にならない業務に就いているときは、通常同様、労働時間に応じて賃金が計算されることになります。

4. 賃金を一方的に減らされた

- ・約束した労働時間数や出勤日数を減らされるなどで、賃金を一方的に減らされていませんか?

- ・いろいろな名目で賃金から天引きされていませんか?

- ・賃金の一部だとして、望んでもない商品を現物で支給されたりしていませんか?

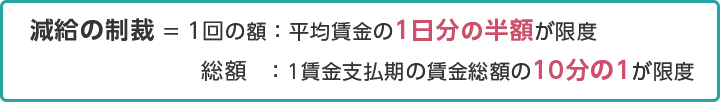

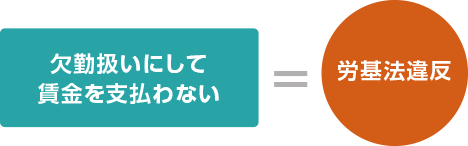

5. ペナルティーを受けた

- ・遅刻したペナルティーとして遅刻時間以上の金額を賃金から差し引かれていませんか?

- ・売上目標額に達しなかったことを理由に、商品の買取を強要されたりしていませんか?

- ・いくつかの事例やミスに対し、あらかじめ賠償額が決められていませんか?

しかし、労働者を「懲戒処分」するには、まず、就業規則などで懲戒規定を定めた上、労働者に周知しておかなければなりません(労基法89)。定めや周知がないままになされた懲戒は、根拠がないものとして無効となります。 なお、就業規則に定め、周知されている場合でも、懲戒の対象となる当該行為と懲戒の内容が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合には、その懲戒は無効となります(労働契約法15)。

労働者の自由な意思で会社の商品を買う場合は別ですが、そうでない場合、買い取る義務はありません。

仕事上のミス等による損害については、一般的には、営業行為に伴う危険として、本来、会社が負担すべきものと考えられます。事故やミスの発生状況等を考慮することなく、一律に負担を求めるということをあらかじめ定め、賠償を求めることはできません(民法715)。また、特定の出来事に対してあらかじめ賠償額を定めておくことは、労働者の足止め策としての効果を生じかねませんので、そのこと自体が禁止されています(労基法16)。ただし、労働者の故意や重大な過失があり損害が発生した場合にまで、会社が労働者に損害賠償請求することを禁止しているわけではありません。

- 平均賃金

-

平均賃金の考え方は、「労働した1日当たりの賃金」として算出するのではなく、「受けた賃金によって生活する1日あたりの額」を算定するものです。代表的な計算方法や計算上の留意点は次のとおりです。

- 直前の賃金締切日から遡る過去3か月間に支払われた賃金総額(通勤手当、年次有給休暇手当は含み、賞与は含まない)を、その期間の歴の日数で割った金額が平均賃金となります。

《算式=3か月間の賃金総額÷3か月の暦日数》 - 時間給制や日給制で、その期間に欠勤等が多かった場合は、その期間の賃金総額をその期間の出勤日数で割って0.6を掛けた金額も算出し、上記(1)による金額と比べどちらか高い方が平均賃金となります。

《算式=3か月間の賃金総額÷3か月間に出勤した日数×0.6》 - 業務上の負傷等で休業した期間、産前産後休業(労基法65)期間、使用者の責めに帰すべき事由で休業した期間、育児介護休業法による育児・介護休業の期間、試みの使用期間、正当な争議行為による休業期間、労働組合の専従期間は、その日数・賃金ともに上記の計算では控除します。

- 雇い入れ後3か月未満の場合は直近の賃金締切日から雇い入れ日の間で計算します。

その他様々な特例があります。最寄りの労基署にお問い合わせください。

- 直前の賃金締切日から遡る過去3か月間に支払われた賃金総額(通勤手当、年次有給休暇手当は含み、賞与は含まない)を、その期間の歴の日数で割った金額が平均賃金となります。

6. 年次有給休暇(年休)をとらせてもらえない

- ・アルバイトに年休はないといわれていませんか?

- ・年休を取りたいと申請しても認められなかったことはありませんか?

- 6か月間継続勤務し

- 所定労働日数の8割以上出勤すれば、その権利が自動的に発生し

- 継続勤務1年ごとに1~2日ずつ増え

- 20日で法律上は頭打ちとなり

- 取らなかった残りは2年間で時効にかかり消滅します(労基法39①②、115)。

年休の日数はこちら

年休の法律上の性格は、「○月○日に年休を取ります」旨を上司に伝えさえすれば休むことができる性格のもので、会社はこれを拒否できません。なお、労働者が指定した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、会社は他の時季に変更することができます。

白石営林署事件 最高最二小S.48.03.02

年休取得について上司の「許可」「承認」がないと取れないものではありません。年休を取るという意思をはっきりと会社に伝えることが、年休取得の第一歩といえます。

また、年休を取った日を欠勤または欠勤に準じて扱い、精皆勤手当や賞与の算定に反映させるなど不利益に取り扱わないようにしなければならないとされています(労基法附則136)

また、労働者からの請求を待っていたのでは、依然として年休の取得率が上がらないことから、年次有給休暇日数のうち5日を除いた残りの日数については、労使が協定することによって年休を計画的に取れる仕組みが設けられています(年休の計画的付与と言います)(労基法39⑥)。

詳しくはこちら

また、年休は1日単位で取るのが原則ですが、実際のニーズや利便性を考え、労使が協定することによって時間単位(労基法39⑤。ただし年5日以内)で取ることもできるようになっています。

さらに、労基法が改正され、2019年4月から、使用者には、年休が10日以上ある労働者に対して年5日の年休を付与する義務が課せられています(労基法39⑦)。

ただし、労働者が自主的に取得した年休や会社で計画的付与をした年休の日数は、この5日から差し引きます。

なお、使用者が年休を付与する場合には、その付与時季について労働者の意見を聴いて、これを尊重するように努めなければなりません。

7. ハラスメントを受けている

- ・上司や同僚・部下からハラスメント(いじめ・嫌がらせ)を受けていませんか?

職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)は、会社にとっても労働者にとっても大きな問題です。こうしたハラスメントは、アルバイト間でも起こり得ますし、会社内では相対的に弱い立場にあるアルバイトなどに向けて行われる場合もあります。また、カスタマーハラスメント(カスハラ)を受けることもあるかもしれません。

セクハラ、パワハラ、カスハラについて詳しくはこちら

- 「嫌です。止めてください」と、嫌がっていることと止めて欲しいという意思をハッキリと相手に伝えること

- セクハラに至る状況や言動等を忘れないうちにできるだけ克明に「メモ」等を残す

- 社内・外の相談窓口に、できるだけ早く「相談する」ことです。

一方、パワハラについては、仕事をする上で必要な教育・訓練・指導との線引きが難しく、例えば、仕事上の失敗について上司の叱り方が不愉快で、怖かったとしてもそれだけで一概に「パワハラ」とはいえません。それは、こうした叱責などが、業務の適正な範囲を超えているかどうかなどによって判断されますので、その態様を正確に記録して、社内・外の相談窓口に相談しましょう。

また、カスハラについては、顧客等からの要求内容に妥当性があるか、要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当か、という観点から判断することが必要ですので、まずは会社の責任者の人に相談しましょう。

雇用期間が満了するときに気をつけること

- ・期待していたのに、契約期間満了時に、契約が更新されなかったことはありませんか?

契約を更新することがあるのか、また、更新する、しないの「判断基準」は、採用される時にはっきりとさせておくべきものです。しかし、これらをはっきりとさせておかなかったことによって、

- 更新されると期待していたのに、更新されなかった

- 辞めるつもりだったのに、人手が足りないからと迫られてやむなく更新してしまった

しかし、有期雇用契約であっても、これまでに何回か

また、有期雇用契約であっても、次の条件のすべてに当てはまる場合は、解雇と同様、30日以上前にその旨を予告することが必要とされています。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(雇止め指針*。H20.1.23 厚生労働省告示12。最終改正R6.4.1)

- 3回以上更新されている場合

- 契約期間1年以下の契約を更新または反復更新して、最初から通算すると継続して通算 1 年を超える場合

- 期間1年を超える雇用契約を締結している場合

辞めるときに気をつけること

- ・辞めると言っても、様々な理由をつけて辞めさせてもらえないことはありませんか?

しかし、労働者は、原則として会社を退職することをいつでも申し入れることができます。あらかじめ契約期間が定められていない場合は、民法の規定では、労働者は退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、2週間経過すれば辞めることができます(民法627①)。なお、この期間は、経済的・社会的な地位が使用者より弱い労働者に有利なように、使用者側からの解約(解雇)の申し入れのみ、30日以上前とされています(労基法20)。したがって、退職を申し出た以上、会社から上記のような対応をされたとしても、2週間を経過すれば、労働契約は終了したこと(退職したこと)となります。

3か月間などあらかじめ契約期間の定めがある場合(有期労働契約)は、契約期間満了とともに労働契約が終了します。使用者が労働者に継続して働いてもらう場合は、新たに労働契約を締結する必要があります(労働者の同意が必要)。どう対応していったらいいのか不安や迷いを感じた時には、早めに、総合労働相談コーナーなど公的な相談窓口を活用されることをお勧めします。

辞めるよう迫られた(退職勧奨された)ときに気をつけること

- ・退職するよう執拗に説得されたり、いじめ・嫌がらせを受けたりしたことはありませんか?

- ・「辞めざるを得なかった」のに、「(自分から)辞めた」扱いにされていませんか?

辞めさせられる(解雇される)ときに気をつけること

- ・納得できない理由で解雇されていませんか?

- ・予告もなく、何の補償もないまま解雇されていませんか?

- ・解雇理由について書面を交付するよう請求したら、交付してくれましたか?

- ・

また、法律で解雇すること自体が禁止されている場合の解雇は、原則として無効となります。

有期雇用契約の場合は、契約期間が満了するまで契約を解約(解雇)できません。ただし、「やむを得ない事情」があれば期間中であっても解雇されることがあります(民法628、労働契約法17)。

使用者が労働者を解雇しようとするときには、少なくとも30日前に解雇することを予告しなければなりません(予告されない時には30日分以上(日数不足の予告の時には不足日数分以上)の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を受け取る権利があります。労基法20)。 こうした解雇予告手続きがない解雇は、労基法違反となります。なお、解雇予告の手続きの有無が解雇そのものの効力に影響するものではありません。

- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき

- 労働者に責任があり、それを理由として解雇するとき

- 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されたときを除く)

- 2か月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間を超えて引き続き使用されたときを除く)

- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(前同様)

- 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されたときを除く)

退職したあるいは解雇された場合には、それぞれその事由について証明書を交付するよう請求できます(労基法22)。退職した事由がその後に影響することがある場合や、解雇された事由を争う場合などには、この証明書を活用できる場合があります。

- 解雇が禁止されている期間や理由など

-

- ①業務上の疾病等による休業期間中とその後30日間(労基法19*)

- ②産前・産後休業期間中とその後30日間(労基法19*)

*天災事変その他やむを得ない事由で事業を継続できなくなった場合には、所轄労基署長の認定を受ければ解雇できます。

- ③国籍・信条などを理由とするもの(労基法3)

- ④監督機関への申告を理由とするもの(労基法104、労働安全衛生法97)

- ⑤性別を理由とするもの(男女雇用機会均等法6④)

- ⑥結婚・妊娠・出産・産前産後休業したことを理由とするもの(男女雇用機会均等法9③)

- • ⑦ 育児休業・出生時育児休業・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務・時間外労働免除措置を申し出・適用したことを理由とするもの(育児・介護休業法10、16の4)

- ⑧労組員であること、労組に加入しようとしたこと、労組を結成しようとしたこと、労組の正当な行為をしたこと、労働委員会の申し立てたことなどを理由とするもの(労働組合法7)

- ⑨都道府県労働局に個別労働紛争の解決援助を申し立てたことを理由とするもの(個別労働紛争解決促進法4③)

- *天災事変その他やむを得ない事由で事業を継続できなくなった場合には、所轄労基署長の認定を受ければ解雇できます。

仕事中や通勤途上で事故に遭った際に気をつけること

- ・仕事が原因で怪我をしたり、病気になったりしたことはありませんか?

- ・通勤中に怪我をしたとか、病気に罹ったことはありませんか?

- ・仕事が原因、あるいは通勤中の怪我なのに、健康保険で治療するよう言われたことはありませんか?

労働者が、仕事が原因で怪我をした、病気になった、または死亡した場合などには、労働災害(「労災」)として、会社が補償すべきとされています(労基法75~88)。実際は、労働者災害補償保険法に基づき、被災した労働者や遺族を保護するために必要な保険給付が行われています。

労災補償制度について詳しくはこちら

通勤による怪我や病気も、ほぼ同様に補償されます。

労災隠しについて詳しくはこちら

- 労働者災害補償保険

-

- 仕事が原因であるいは通勤中に、怪我をしたり疾病に罹ったりした場合には、労働者災害補償保険法に基づいて、治療費や治療のために会社を休んだ場合の給料の一部などが補償されます。労災保険は、① 保険料は全額を事業主が負担し、② 事業主が加入手続きを怠っていた期間であっても、補償の対象となります。また、アルバイトなども含め雇われている人全体(役員などは除く)が対象としてとなります。

- 労災保険からは、① 療養補償給付、② 休業補償給付、③ 障害補償給付、④ 遺族補償給付などが給付されます。このうち①は、現物支給としての医療行為と医療費全額が給付され、自己負担はありません(通勤災害の場合のみ200円負担。なお、健康保険による治療の場合には3割を自己負担)、②は、療養のために休業する期間中、平均賃金の8割(休業補償給付6割+特別支給金2割)が補償されます。

- 各種保険金の給付は、基本的には労働者(多くの場合、会社や社会保険労務士が代行します)が指定の請求書を用いて所轄労基署に請求します。ただし、治療費は、治療した病院が請求することとなります。

シフト制で働く際に気を付けること

- ・シフト制で働く際に、働く日をほとんど入れてくれない、逆に、希望していない日にもシフトをどんどん入れられてしまう、いったん決まったシフトを急に変更される、などで困ったことはありませんか?

*「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。

シフト制は、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で、会社と労働者双方にメリットがあり得る一方、会社の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることで、トラブルとなることもあります。

厚生労働省では、シフト制について、トラブルを未然に防止し、会社と労働者双方にとってメリットのあるものとするため、会社が労働関係法令等に照らして留意すべき事項が示しています。(「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」 令4・1・7)

この留意事項を基に、以下のとおり、シフト制で働く労働者が知っておきたい労働関係法令のルールなどを次のとおりまとめました。

1.応募をする時の留意点

会社は、労働者を募集する時、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を、労働者に対して明示しなければなりません(職業安定法5条の3①、②)。

また、募集時に示された労働条件が、労働契約を結ぶまでに変更される場合も、変更内容の明示が必要です(職業安定法5条の3③)。

募集内容等をよく見て、労働条件をしっかり確認しましょう。

2.採用が決まり労働契約を結ぶ時の留意点

- (1) 労働契約の基本

- 労働契約の基本的な考え方としては、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものです(労働契約法3条①)。

また、労働者と使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならず(労働契約法3④)、さらに、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならないとされています(労働契約法3⑤)。 - (2) 労働条件の明示

- 会社は、労働契約を結ぶ時に、労働者に対して以下の労働条件を必ず書面で明示しなければなりません(労基法15①、労基則5)。

- ①契約期間

- ②期間の定めがある契約を更新する場合の基準

- ③就業場所、従事する業務

- ④始業・終業時刻、休憩、休日など

- ⑤賃金の決定方法、支払い時期など

- ⑥退職(解雇の事由を含む)

この場合、「始業・終業時刻」に関しては、会社は、労働契約の締結時点において、すでに始業・終業時刻が確定している日については、その日の始業・終業時刻を明示しなければなりませんので、労働条件通知書等には、単に「シフトによる」と記載するのでは足りません。労働日ごとの始業及び終業時刻を明記するか、原則的な始業及び終業時刻を記載した上で労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて交付するなどの対応が必要です。

また、休日についても、会社は、労働契約の締結時に休日が定まっている場合は、これを明示しなければならず、具体的な曜日等が確定していない場合は、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明示しなければなりません。

以上の点を十分に理解して、シフト制で働きはじめる時は、労働条件通知書*により、自分の労働条件をよく確認してください。*労働者が希望すれば、メールなどで送ってもらうこともできます。

- (3) 労働契約で定めることが考えられる事項

- シフト制であっても、使用者が一方的にシフトを決めることは望ましくなく、会社と労働者で話し合ってシフトの決定に関するルールを定めておくことが考えられます。

特に次の事項については、あらかじめ会社とよく相談してルール化しておくとよいでしょう。- (ア)シフトの作成・変更に関するルール

① シフト表の作成時に、事前に希望を確認してくれるか

② 決定したシフトを労働者に通知する際の期限、通知の方法

(例:毎月○日までに、電子メール等で通知する)③ シフトの期間開始前に、確定したシフト表などにおける労働日、労働時間等の変更を会社又は労働者が申し出る場合の期限や手続

④ シフトの期間開始後に、会社又は労働者の都合で、確定したシフト表などにおける労働日、労働時間等を変更する場合の期限や手続

(一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、会社と労働者双方の合意が必要です。) - (イ)労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方

① 一定の期間において、労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯

(例:「毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する」など)② 一定の期間において、目安となる労働日数、労働時間数

(例:「1か月○日程度勤務」、「1週間当たり平均○時間勤務」など)③ 一定の期間において最低限労働する日数、時間数

(例:「1か月○日以上勤務」、「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」など)

- (ア)シフトの作成・変更に関するルール

3.その他の留意点

- (1) 労働契約の終了

-

- (ア)解雇

シフト制労働者が期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の労働者である場合は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間、解雇できません(労働契約法 17 ①)。

また、シフト制労働者が期間の定めのない労働契約の労働者である場合、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には無効となります(労働契約法 16)

なお、会社は、やむを得ず労働者を解雇しようとする場合、少なくとも 30 日前にその予告を行うことや、予告を行わない場合には平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要であり(労基法20①)、これはシフト制労働者についても同様です。 - (イ)雇止め

有期労働契約における雇止め(労働者からの有期労働契約の更新等の申込みを会社が拒絶すること)については、シフト制労働者の場合も、過去に反復更新された有期労働契約で、

① その雇止めが期間の定めのない労働契約における解雇と社会通念上同視できると認められる場合や、

② 有期労働契約の契約期間の満了時に、労働者がその有期労働契約が更新されるものと期待することに合理的な理由があると認められる場合において、

会社が雇止めをすることが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときには、それまでと同一の労働条件で有期労働契約が更新されます。(労働契約法19)

- (ア)解雇

- (2) 期間の定めのない労働契約への転換

- シフト制労働者の場合も、有期労働契約が繰り返し更新されて契約期間が通算5年を超えた場合において、労働者が会社に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、両者間に期間の定めのない労働契約が成立することになります(労働契約法18)。

- (3) 社会保険・労働保険

- シフト制で働く場合でも、労災保険の給付の対象となります。

また、労働時間などの要件を満たせば、雇用保険や健康保険・厚生年金の被保険者となります。