女性活躍推進って何のこと?

働く方へ

- 目次

- 概要

- 女性の活用や活躍推進って以前から言われていた気がします。現在は、「女性活躍推進法」が制定されていますが、これに至るまでにどのような経過があったのですか?

- 女性活躍推進法の目的や基本的方針はどのようなものですか?

- 女性活躍推進法で、女性の活躍を推進するために企業が具体的に取り組まなければならないことにはどのようなものがありますか?

- 女性活躍推進法で、女性の活躍を推進するために企業が具体的に取り組まなければならないことにはどのようなものがありますか?

- 「すべての女性が輝く社会づくり本部」・「男女共同参画推進本部」で、女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)がだされたと聞きました。どのような内容ですか?

概要

「女性活躍推進」とは、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分発揮して職業生活において活躍すること等を推進することで、その実現のための手法は、女性活躍推進法に規定されています。ただ、このように積極的に女性労働者の活躍を推進することを目的とする法律は一朝一夕にできたものではありません。これまでに、男性との差別的取扱いの規制や育児・介護と両立しながら就業継続できるような法制度の整備が徐々に図られ、また、男女共同参画社会の基本理念が法律で明記されてきた経過があります。このような経過から「女性活躍推進」までの道のりをみてみると、より理解も深まることになると思われます。ここでは、これまでの経過に触れ、それから、「女性活躍推進」に係る事項について説明してきたいと思います。

女性の活用や活躍推進って以前から言われていた気がします。現在は、「女性活躍推進法」が制定されていますが、これに至るまでにどのような経過があったのですか?

1.男女雇用機会均等法

また、この法律には、女性労働者の職業意識や能力の向上を図り、かつ女性の育児・家事負担の中で、その就業を援助するための措置が盛り込まれましたが、男女双方を対象として性差別の禁止を図る「性差別禁止法」としてではなく、もっぱら女性労働者のために片面的に差別の規制と就業の援助を図るものでした。

さらに、2006年(平成18年)改正では、男女双方につき雇用の諸側面における差別的取扱いを一定の間接差別を含めて禁止する、性差別禁止法に発展しています。

- 男女雇用機会均等法制定の背景

-

- 1979年(昭和54年)には、国際連合で、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の採択を行い、1980年(昭和55年)には、世界女性会議で同条約の調印が行われました。これにより、日本政府は、同条約の批准とそのための国内法の整備を行うことが喫緊の課題となりました。この国内法の整備の中には、男女同一賃金の原則(労基法第4条)と男女平等取扱いの判例法理に加えて、女性に対するあらゆる差別撤廃のための一般的な法的措置をとることが含まれていました。この法的措置については、男女の社会的役割や雇用管理の在り方に関する社会的論争が巻き起こり、この論争を経て、男女雇用機会均等法(「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉に関する法律」)が、勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)の改正法として制定されました(昭和60年法律法45号、1986年(昭和61年)4月1日施行)。

2.育児・介護休業法

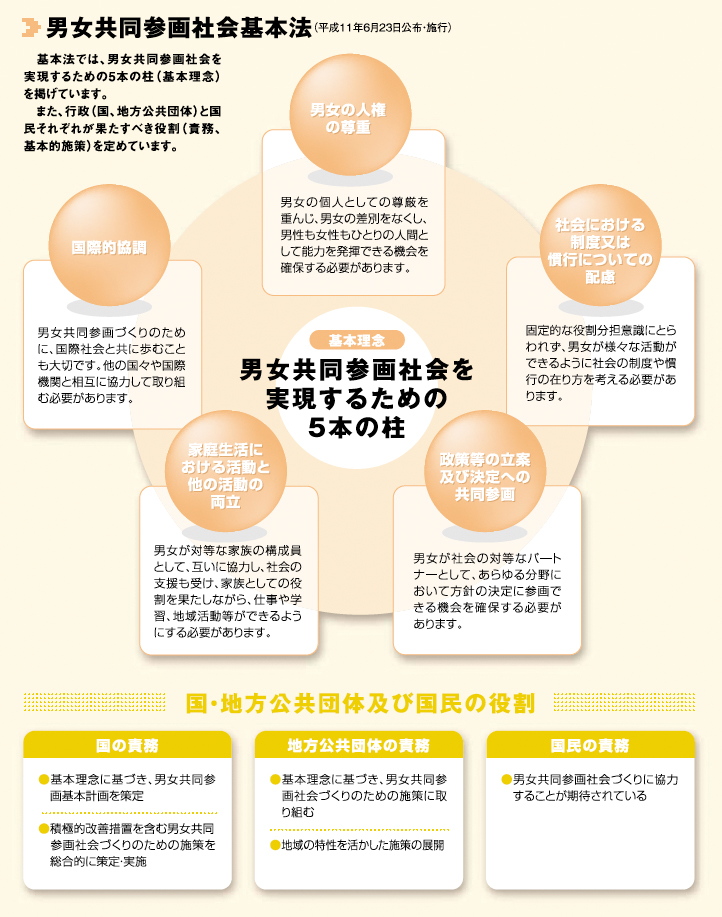

3.男女共同参画社会基本法と次世代育成支援対策法

- 厚生労働大臣が一定の基準に適合した計画を実施している企業を認定し、これを広告等で表示できるとする仕組み

-

-

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。2020年(令和2年)2月末時点で、1,024社が認定を受けています。 -

さらに、2015年(平成27年)4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまりました。2020年(令和2年)5月末時点で、372社が認定を受けています。

プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。 -

-

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

4.女性活躍推進法の制定

男女共同参画社会基本法第11条で「政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」とされていますが、女性活躍推進法は、ここで言う「法制上の措置」とみることができます。

また、「『日本再興戦略』改訂2014」に始まる立法経緯にみるとおり、日本経済活性化の施策としての立法でもあるといえます。

- 「『日本再興戦略』改訂2014」

-

- 日本再興戦略は第二次安倍内閣が掲げる成長戦略で、平成25年(2013)6月に閣議決定され、その後、毎年改訂されています。「日本再興戦略」改定2014(平成26年6月24日閣議決定)では、わが国最大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮できるようにすることは、人材の確保にとどまらず、企業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や創意工夫をもたらし、社会全体に活力を与える、として女性の活躍推進をその成長戦略の一つの主要施策としました。そして、指導的地位に占め る女性の割合を2020年(令和2年)に30% に引き上げるとの高レベルの数値目標を明示し、この数値目標達成等、女性の活躍推進のために国、自治体、企業が果たすべき役割を定めて実行することを目的とした新法の提出に向け、検討を開始することを宣言しました。また、企業側のマインドを変えるため、役員の女性比率や女性の登用方針等を積極的に情報開示することを促す方針を示しています。

5.女性活躍推進法の改正

1 一般事業主行動計画の策定

*策定義務の対象拡大(2022年(令和4年)4月1日施行)

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されています。

※常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、男女の賃金の差異の把握が義務化されました(2022年(令和4年)7月8日施行)

2 女性活躍に関する情報公表の強化(2020年(令和2年)6月1日施行)

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、

(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績

(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

の各区分から1項目以上公表する必要があります。

※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、(1)(2)の全ての項目から1項目以上を公表する 必要があります(2022年(令和4年)4月1日施行)

*常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、(1)から男女の賃金の差異を含めた2項目以上と(2)から1項目以上の計3項目以上を公表することが義務化されました(2022年(令和4年)7月8日施行)

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(2020年(令和2年)6月1日施行)

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594316.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596891.pdf

女性活躍推進法の目的や基本的方針はどのようなものですか?

1.目的(第1条)

- 男女共同参画社会基本法の基本理念

-

-

2.基本原則(第2条)

①女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供およびその活用を通じてその個性と能力が十分に発揮できることを旨とすること

②女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いこと等を踏まえ、職業生活と家庭生活の両立を図るための必要な環境の整備により、それら生活の円滑・継続的な両立を可能とすることを旨とすること

③女性の職業生活と家庭生活の両立に関する本人の意思の尊重に留意すること

3.国、地方公共団体、事業主の責務(第4条)

国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定・実施する責務を負うとされています。

また、事業主は、上記基本原則①女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供、②の職業生活と家庭生活の両立を図るための必要な環境の整備等の取組みを自ら実施するよう努めるとともに、国・地方公共団体の施策に協力する責務を負うとされています。

4.基本方針等の策定(第5条)

- 職業生活における女性の活躍の推進に関する基本方針

-

- *女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針について(平成27年9月25日閣議決定、令和元年12月20日閣議決定)

詳しくはこちら

- *女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針について(平成27年9月25日閣議決定、令和元年12月20日閣議決定)

5.施行・時限法

また、同法は、2025年度(令和7年度)末までの10年間の時限立法になっています。

女性活躍推進法で、女性の活躍を推進するために企業が具体的に取り組まなければならないことにはどのようなものがありますか?

1.事業主行動計画の策定・届出、公表、周知

内閣総理大臣、厚生労働大臣および総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組みを総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して「事業主行動計画策定指針」を定め、公表するとされています。

この指針では、次の項目に関する効果的取組等を規定しているので、各企業は、これらを参考にして自社の課題解決に必要な取組を選択し、行動計画を策定することとされています。

- ● 女性の積極採用に関する取組

- ● 配置・育成・教育訓練に関する取組

- ● 継続就業に関する取組

- ● 長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組

- ● 女性の積極登用・評価に関する取組

- ● 雇用形態や職種の転換に関する取組(パート等から正規雇用へ、一般職から総合職へ等)

- ● 女性の再雇用や中途採用に関する取組

- ● 性別役割分担意識の見直し等職場風土改革に関する取組

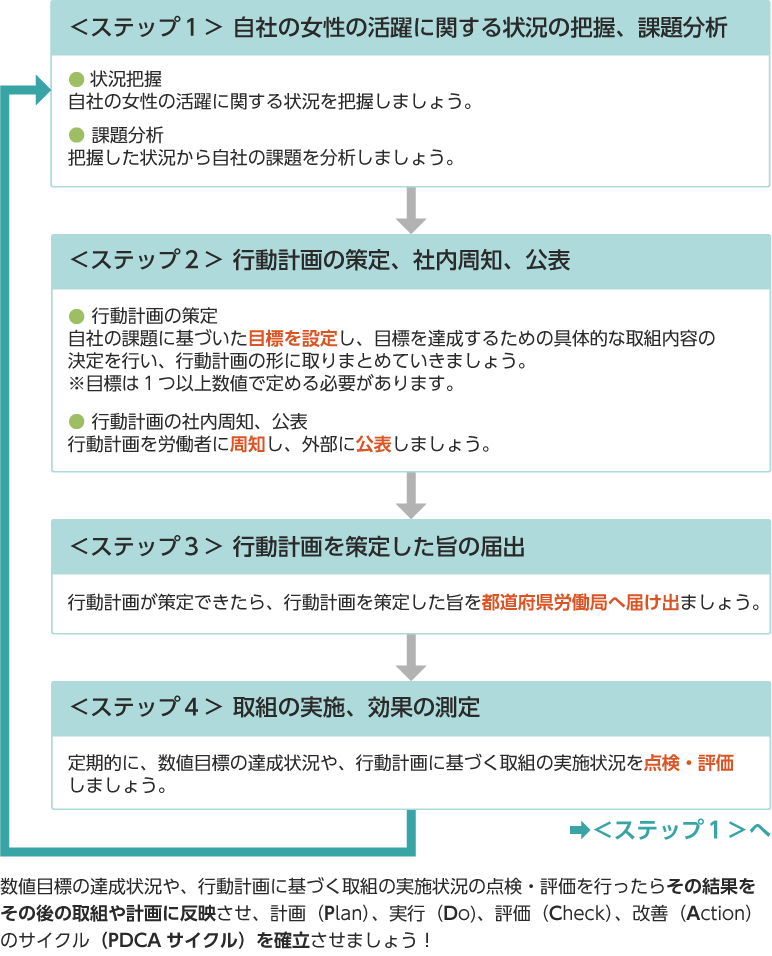

2.一般事業主行動計画の策定・届出、公表、周知

- ①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

- ②状況把握、課題分析を踏まえ、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間を盛り込んだ行動計画(一般事業主行動計画)の策定、策定・変更した行動計画の非正社員を含めた全ての労働者への周知及び外部への公表

- ③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出

- ④女性の活躍に関する情報の公表

が義務づけられています。

また、常時雇用する労働者が300人以下(※)の事業主については、上記①~④が努力義務とされています。

(※)女性活躍推進法が2019年(令和元年)5月に改正されたことにより、今後、一般事業主行動計画の策定・届出義務が301人以上の事業主から101人以上の事業主へ拡大され、努力義務の対象となるのは100人以下の事業主になります。同規定の施行日は、2022年(令和4年)4月1日です 。

- 一般事業主行動計画

-

- 行動計画策定までの流れ

-

- *一般事業主行動計画の策定・届出等について

詳しくはこちら

- 女性の活躍に関する情報の公表

-

*情報の公表は、以下の項目について、一般事業主が、公表が適切と認めるものを選択して行うべきとされています(女性活躍推進省令1 9条)。

- ①採用した労働者に占める女性労働者の割合

- ②男女別の採用における競争倍率

- ③その雇用する労働者およびその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合

- ④期間の定めのない労働契約により雇用する労働者の男女の平均勤続年数

- ⑤男女別の継続雇用割

- ⑥男女別の育児休業取得率

- ⑦その雇用する労働者1人当たりの時間外労働および休日労働の1カ月当たりの合計時間数

- ⑧雇用管理区分ごとのその雇用する労働者および派遣労働者1 人当たりの時間外労働および休日労働の1カ月当たりの合計時間数

- ⑨有給休暇取得率

- ⑩係長級にある者に占める女性労働者の割合

- ⑪管理職に占める女性労働者の割合

- ⑫役員に占める女性の割合

- ⑬その雇用する労働者の男女別の職種・雇用形態の転換、派遣労働者の男女別の雇用の実績

- ⑭男女別の正社員としての再雇用または中途採用(おおむね30歳以上の者について)の実績

*公表状況

詳しくはこちら

(参考)特定事業主行動計画(国・地方公共団体)の作成、周知、公表

特定事業主(国・地方公共団体)は、「特定事業主行動計画」の作成、周知、公表の義務を負います(届出の義務はありません)。特定事業主は、行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならず、行動計画に定められた目標を達成するように努めなければならないとされています。

(※)女性活躍推進法が2019年(令和元年)5月に改正され、2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務が301人以上の事業主から101人以上の事業主へ拡大され、努力義務の対象となるのは100人以下の事業主になります。

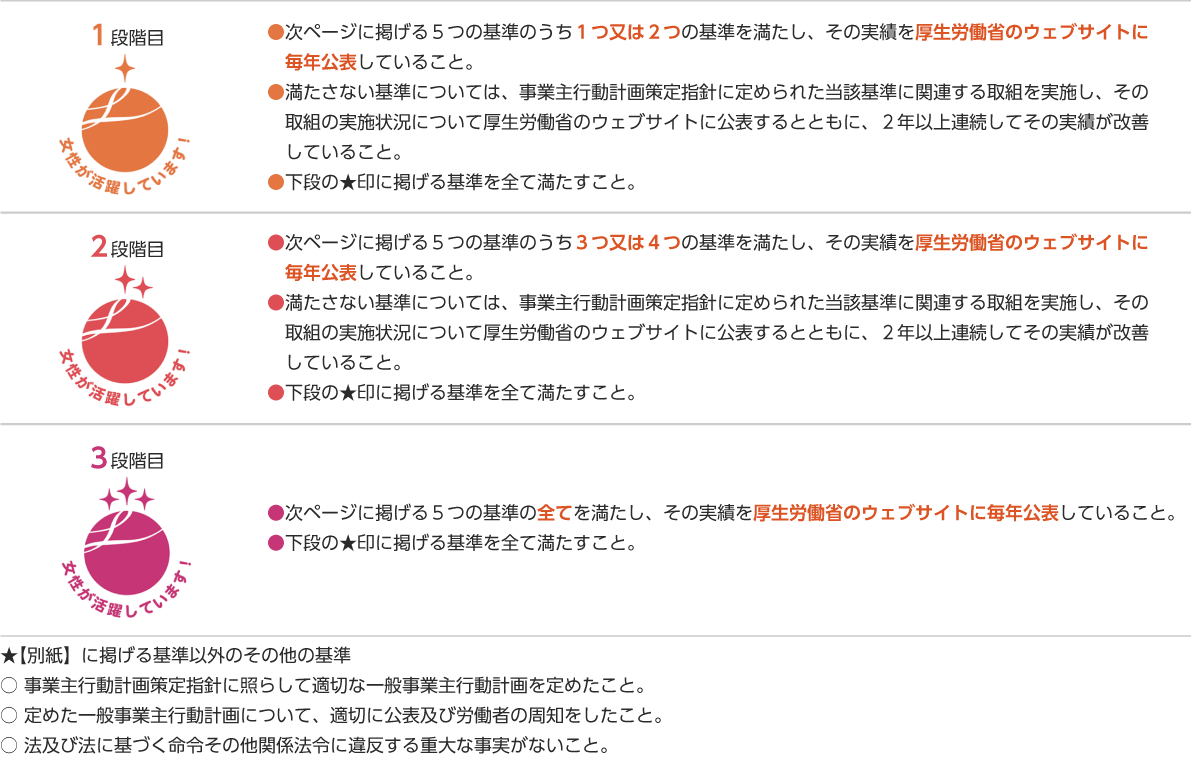

3.女性活躍推進法に基づく認定制度

一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定は、労働者の人数にかかわらず、上記の要件を満たせば取得することができます。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める「えるぼし」マーク※を商品などに付すことができます。

また、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」により、各府省等では、総合評価落札方式又は企画競争による調達において女性活躍推進法に基づく認定企業(「えるぼし」認定企業)などを加点評価する取組を平成28年度から実施しています。

※女性活躍推進法が2019年(令和元年)5月に改正され、2020年(令和2年)6月1日から、女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼしが創設されています。

- 「えるぼし」マークの認定

-

*女性活躍推進法に基づく認定制度

- 女性活躍推進法に基づく認定制度

- ・行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。(認定企業の一覧はこちら)

- ・認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができる。

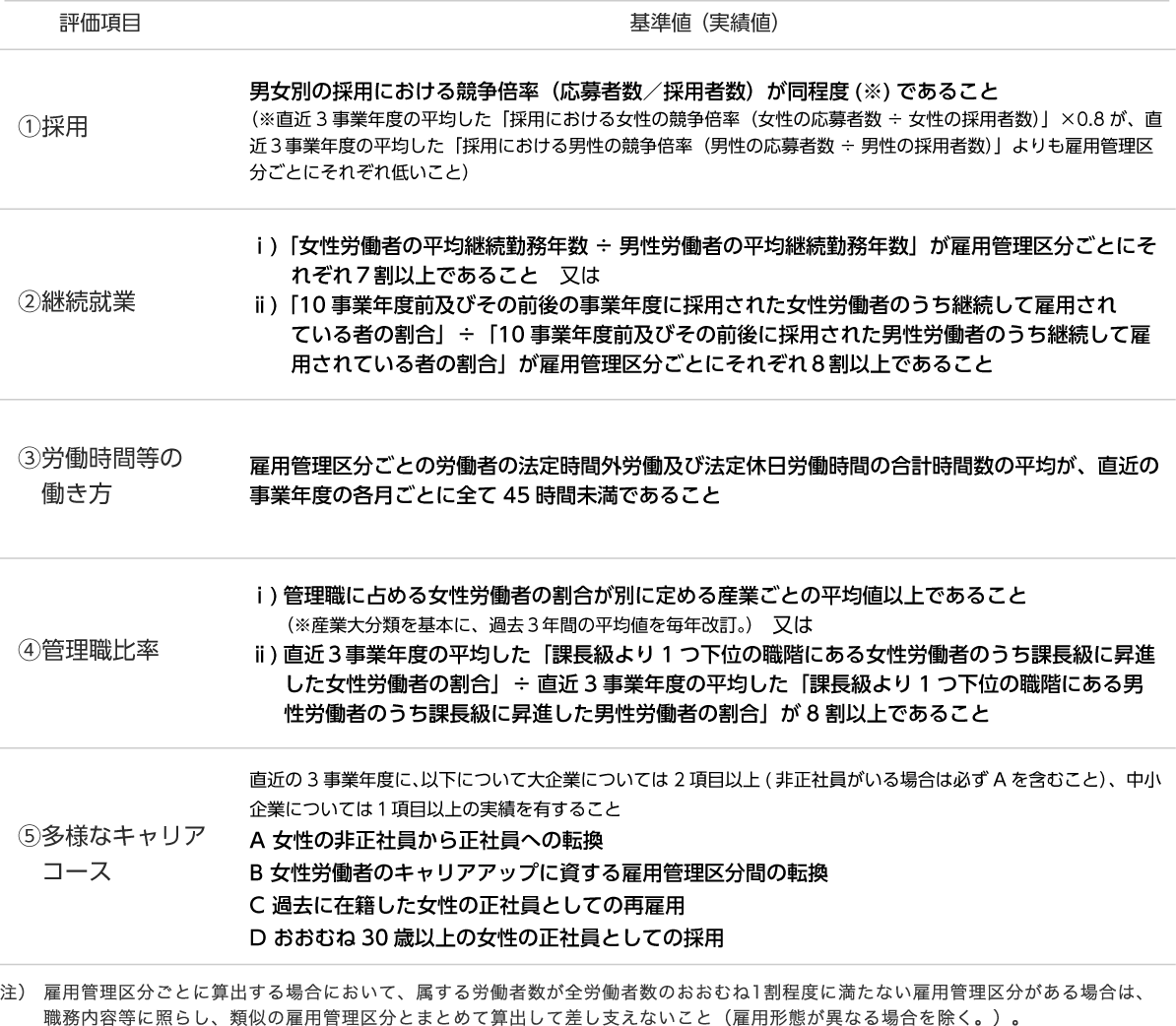

認定の段階 ※法施行前からの実績の推移を含めることが可能

【別紙】女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準

*「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう!

詳しくはこちら*認定企業の一覧

詳しくはこちら

企業における女性の活躍を推進するための支援制度にはどのようなものがありますか?

1.女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」では、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約しており、「女性活躍推進法」に基づく情報公表や行動計画の公表の掲載先として随時情報の更新等が可能です。

また、本データベースに掲載することにより、他の企業と女性活躍の進み具合を比較できると共に、学生・求職者の方に就職活動などで企業研究をする際の情報収集に役立ててもらうことで、優秀な人材の確保につながることが期待できます。

2.両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。

助成金の申請にあたっては、行動計画等の公表は「女性の活躍推進企業データベース」上で行う必要があります。

助成金の種類と支給金額

o行動計画に盛り込んだ取組内容を実施(=「取組目標」を達成)し、3年以内に数値目標を達成した場合に支給。

•支給額:47.5万円<60万円> 1事業主1回限り

対象事業主:常時雇用する労働者が300人以下の事業主

なお、令和2年3月31日までに一般事業主行動計画を策定している場合は、以下の助成金を受給することができます。

•加速化Aコース

行動計画に盛り込んだ取組内容を2つ以上実施(=「取組目標」を達成)した場合に支給

支給額:38万円<48万円>(1事業主1回限り)

対象事業主:常時雇用する労働者が300人以下の事業主

•加速化Nコース

行動計画に盛り込んだ取組内容を実施(=「取組目標」を達成)し、数値目標を達成した場合に支給

支給額:28.5 万円<36万円>(1事業主1回限り)

47.5万円<60万円>(女性管理職比率が15%以上に上昇した場合のみ)

対象事業主:常時雇用する労働者が300人以下の事業主

※〈〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額。生産性要件については厚生労働省HP「生産性要件を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」をご参照ください。

3.中小企業のための女性活躍推進事業

従業員数300人以下の中小企業の方々を対象に、女性活躍推進法に基づく自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、行動計画策定、認定取得等に関する説明会の開催、電話相談受付、訪問支援を実施しています。

4.職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援等(第18条)

5.啓発活動(第21条)

国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について啓発活動を行うとされています。

6.情報の収取、整理、提供(第22条)

国は、国内外における女性の職業生活に取組みに関する情報の収集、整理、提供を行うとされています。

7.協議会の設置(第23条)

地方公共団体の区域においては、当該区域における女性の職業生活の活躍の推進に関する取組が効果的にかつ円滑に実施されるようにするため、国及び地方公共団体の関係機関が一般事業主の団体や学識経験者等を構成員とする協議会を設置することができるとされています。

- 協議会

-

*協議会の状況一覧表

詳しくはこちら

「すべての女性が輝く社会づくり本部」・「男女共同参画推進本部」で、女性活躍・男女共同参画の重点方針2024(女性版骨太の方針2024)がだされたと聞きました。どのような内容ですか?

1.すべての女性が輝く社会づくり本部

政府は、「すべての女性が輝く社会づくり本部」・「男女共同参画推進本部」において、女性の活躍を加速するために、女性活躍・男女共同参画の重点方針を毎年6月をめどに決定し、各府省の概算要求への反映を図っています。

2.女性活躍加速のための重点方針

女性活躍・男女共同参画の重点方針2024は、以下のとおりです。

女性活躍・男女共同参画を推進するための「人材の育成」を横串に据え、以下の4つの柱に沿って、持続的で広がりのある取組の推進を図る。

- Ⅰ 企業等における女性活躍の一層の推進 ~活躍する女性人材と企業等で取組を推進する人材の育成~ プライム市場上場企業の女性役員に係る「2030年までに30%以上/2025年までに19%」「2025年までに女性役員ゼロ企業を0%」との目標達成に向けて、取組が進ん でいない企業に対する支援強化が必要。

⇒ 女性人材の採用・育成・登用の強化、経営層・管理職など女性登用を推進する人材の意識醸成が鍵。 - Ⅱ 女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進 ~全国各地の女性が経済的に自立するための力の育成とこれを支える人材の育成~ 地域における取組を推進し、全国各地における女性活躍・男女共同参画の促進が必要。

⇒ 地域の取組の担い手の育成・専門性の向上や、リーダー層の意識醸成が鍵。 - Ⅲ 個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現 ~男女共同参画の視点に立った防災・復興、配偶者暴力や性犯罪・性暴力の被害者等を支える人材の育成~ 能登半島地震における対応状況の調査・検証を始めとする男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進、女性・平和・安全保障(WPS)の取組強化、配偶者暴力や性 犯罪・性暴力への対策の強化、女性のライフステージごとの健康課題への対応など、個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現に向けた取組の強化が必要。

⇒ 現場に おける女性の参画拡大、相談支援体制の強化が鍵。 - Ⅳ 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 ~あらゆる分野の政策・方針決定過程に参画する女性人材の育成~ あらゆる分野の政策・事業の計画等において男女別の影響やニーズの違いを踏まえることが必要。

⇒ あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画が鍵。

詳しくはこちら

説明資料 (gender.go.jp)

本文 (gender.go.jp)